スパークス・新・国際優良日本アジア株ファンド

(愛称:日本アジア厳選投資)

- NISA成長投資枠対象ファンド

- 日経新聞掲載名

- 日本アジ厳選

- 分類

- 追加型投信/内外/株式

- 設定日

- 決算日

- 毎年9月12日

基準日:2026.02.25

- 基準価額

- 24,674円

- 前日比

-

+474円

+1.96% - 純資産総額

- 50.7億円

- 分配金情報(税引前)

- 0円

- 当ファンドは、NISAの「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」の対象ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

基準価額推移

分配金実績

決算頻度:1回/年

- 設定来合計

- 0円

- 直近12期計

- 0円

分配金実績一覧

- 2025年09月12日

- 0円

- 2024年09月12日

- 0円

- 2023年09月12日

- 0円

- 2022年09月12日

- 0円

- 2021年09月13日

- 0円

- 2020年09月14日

- 0円

- 2019年09月12日

- 0円

- 上記以前の分配金については、「選択した期間のデータをダウンロード」ボタンからご確認いただけます。

月次報告書

2026年

- 1月(507.3 KB)

2025年

- 12月(489.9 KB)

- 11月(483.2 KB)

- 10月(496.6 KB)

- 9月(496.2 KB)

- 8月(498.5 KB)

- 7月(525.4 KB)

- 6月(532.8 KB)

- 5月(528.6 KB)

- 4月(526.3 KB)

- 3月(528.9 KB)

- 2月(526.8 KB)

- 1月(508.6 KB)

2024年

- 12月(526.0 KB)

- 11月(527.1 KB)

- 10月(505.7 KB)

- 9月(589.8 KB)

- 8月(533.3 KB)

- 7月(557.7 KB)

- 6月(544.9 KB)

- 5月(542.9 KB)

- 4月(532.1 KB)

- 3月(531.1 KB)

- 2月(551.5 KB)

- 1月(530.8 KB)

2023年

- 12月(565.0 KB)

- 11月(527.1 KB)

- 10月(528.2 KB)

- 9月(500.7 KB)

- 8月(498.3 KB)

- 7月(498.0 KB)

- 6月(570.1 KB)

- 5月(562.9 KB)

- 4月(565.9 KB)

- 3月(566.9 KB)

- 2月(576.0 KB)

- 1月(562.1 KB)

2022年

- 12月(557.0 KB)

- 11月(603.9 KB)

- 10月(692.5 KB)

- 9月(616.2 KB)

- 8月(613.4 KB)

- 7月(609.6 KB)

- 6月(595.5 KB)

- 5月(565.4 KB)

- 4月(606.6 KB)

- 3月(789.0 KB)

- 2月(620.2 KB)

- 1月(676.8 KB)

2021年

- 12月(580.4 KB)

- 11月(583.0 KB)

- 10月(611.1 KB)

- 9月(584.0 KB)

- 8月(658.6 KB)

- 7月(599.3 KB)

- 6月(571.9 KB)

- 5月(580.0 KB)

- 4月(600.6 KB)

- 3月(826.7 KB)

- 2月(684.0 KB)

- 1月(684.6 KB)

2020年

- 12月(847.1 KB)

- 11月(631.0 KB)

- 10月(819.1 KB)

- 9月(645.3 KB)

- 8月(681.8 KB)

- 7月(822.5 KB)

- 6月(672.7 KB)

- 5月(669.9 KB)

- 4月(652.1 KB)

- 3月(635.7 KB)

- 2月(655.0 KB)

- 1月(641.7 KB)

2019年

- 12月(720.8 KB)

- 11月(637.7 KB)

- 10月(973.8 KB)

- 9月(675.4 KB)

- 8月(636.9 KB)

- 7月(575.0 KB)

- 6月(571.6 KB)

- 5月(644.7 KB)

- 4月(557.6 KB)

- 3月(612.6 KB)

- 2月(593.6 KB)

- 1月(579.3 KB)

2018年

- 発表年

- キーワード検索

「」の検索結果

2026年1月の運用コメント

株式市場の状況

<⽇本の株式市場>

2026年1月、日本株式市場の代表的な指数であるTOPIX(配当込み)は前月末比4.62%上昇し、日経平均株価は同5.93%の上昇となりました。

月前半は、米国半導体関連株の大幅上昇を受けて日本の半導体・AI(人工知能)関連株が買われ、大発会から日経平均株価は大幅高でスタートしました。中国政府によるレアアース関連製品を含めた対日輸出規制が強化されるとの報道で、日本株式市場が一時急落する場面はあったものの、衆院解散・総選挙観測を受けて高市首相が掲げる成長戦略が進めやすくなるとの見方を背景に、月半ばにかけて主要指数の高値更新が続きました。

月後半は相場の様相が一変しました。選挙戦の本格化や野党の新党結成を受けて国内の政治情勢の不透明感が台頭したことに加え、米欧の貿易摩擦懸念など地政学的リスクも意識され、投資家心理が悪化しました。さらに、財政拡張による財政悪化懸念から国内長期金利が想定を上回るペースで上昇し、株式市場は調整色を強めました。月末にかけては、日米当局による「レートチェック」報道をきっかけに為替相場が急変し、円は一時対ドルで153円台まで上昇するなど不安定な動きとなり、輸出関連株を中心に株式市場は揺さぶられました。日本株式市場は月後半に伸び悩みましたが、前月末比で大幅高の水準を維持して当月の取引を終えました。

<アジアの株式市場>

当月、⽇本を除くアジア市場に使⽤される⼀般的な指数であるMSCI AC Asia ex Japan Index(⽶ドル建て)は、前月末比8.21%上昇しました。パフォーマンスは地域によって大きく異なり、特に韓国と台湾が大幅に上昇する一方、インドネシアとインドは伸び悩みました。

韓国のKOSPI(韓国総合株価指数)は前月末比23.97%上昇し、初めて5,000ポイントの大台を超え、1月30日には史上最高値となる5,224ポイントに達しました。この上昇の背景には、AI(人工知能)アクセラレーター(AIの計算処理を高速化するために特化して作られた半導体)に不可欠な広帯域メモリー(HBM)チップの需給逼迫がありました。需要の急増により、Samsung Electronics社とSK hynix社は、四半期ベースで過去最高の営業利益を計上し、株価はそれぞれ前月末比33.6%、同38.7%上昇しました。さらに両社の生産ラインは少なくとも2027年まで予約で埋まっており、供給制約が当面解消しないとの見方が、価格決定力の強化や利益率改善の期待につながりました。こうした企業業績の改善が、韓国市場を押し上げる主因となりました。

台湾のTAIEX指数は、堅調な業績と2026年業績予想が市場に好感されたTaiwan Semiconductor Manufacturing Company社が市場をけん引する形で、前月末比10.70%上昇しました。同社は利益率の拡大とAI関連需要の継続を踏まえ、2026年の設備投資額は520~560億米ドルを費やすと発表し、収益成長率も30%に達する見込みであるとしました。この勢いはMediaTek社をはじめとする台湾の他の半導体企業にも及びました。

中国・香港市場も、政府の国内消費刺激策と技術革新促進策を追い風に、堅調に推移しました。香港では1月に新規株式公開(IPO)が複数実施され、さらに300件以上の申請が進行中であることが、市場の楽観姿勢を後押しする形となりました。

一方、インドネシアのジャカルタ総合指数は、米国の指数算出会社であるMSCI社が1月27日に株主構成の不透明さと浮動株比率の低さを理由に、算出する指数でのインドネシア銘柄の新規採用や組入比率の引き上げを凍結すると発表したことを受け、29日には一時27日比17%下落しました。MSCI社はさらに、2026年5月までに透明性が改善されなければ、同国が新興国市場からフロンティア市場へ格下げされる可能性もあり得ると警告しており、実現した場合には同市場から数十億ドル規模の資金流出が懸念されます。

インド市場は当月、投資家の志向が韓国と台湾のAI半導体銘柄に傾き、インド国内市場の成長シナリオが十分に評価されなかったことにより、前月に引き続き軟調に推移しました。加えて、トランプ政権の関税政策の先行きが読めず、インドの一部輸出品に50%の関税を課すという脅しがあったことも、逆風が強まるきっかけとなりました。

ファンドの運用状況

当月、当ファンドは前⽉末⽐5.55%上昇し、参考指数であるMSCI AC Asia Index(円ベース・配当込み)の同6.21%の上昇を0.66%下回りました。

セクター別では、資本財・サービスセクター、情報技術セクターなどがプラスに寄与した一方、一般消費財・サービスセクター、エネルギーセクターなどがマイナスに影響しました。

銘柄別では、Taiwan Semiconductor Manufacturing Company(台湾/半導体・半導体製造装置)、Samsung Electronics(韓国/テクノロジー・ハードウェアおよび機器)、Zijin Mining Group(中国/素材)などがプラスに寄与した一方、Hesai Group(中国/自動車・自動車部品)、NEC(ソフトウェア・サービス)、ソニーグループ(耐久消費財・アパレル)などがマイナスに影響しました。

世界は再び弱肉強食の時代へ

当月に米国はベネズエラで軍事作戦を実施し、マドゥロ大統領(当時)を拘束しました。さらに、トランプ米大統領がグリーンランドを米国に売却するようデンマークに要求し、米欧間の軍事的緊張が高まっています。グリーンランドの問題がどうなるのかは本コメントの執筆時点では依然不透明ですが、世界は弱肉強食の世界、すなわち経済的圧力と軍事力が支配する世界に戻ってしまったようです。こうした状況が追い風となって、貴金属に加え、例えば銅などの戦略物資(国の安全保障や戦争遂行に影響を与える食料・石油・重要金属などの物資)の中で供給不足に陥る危険性のある品目の価格が高騰しています。2025年10月の運用コメントで述べたように、当ファンドはアジア最大の鉱山会社、Zijin Mining Group(中国/素材)を保有していますが、同社の主な取扱品目は銅と金です。

貴金属はもちろん重要ですが、弱肉強食の世界で何よりも重要なのが防衛力であることは火を見るより明らかです。軍事力は弱肉強食の世界で国力を保つための礎なのです。防衛費は2022年以降上昇傾向にありますが、今後数年間にわたって上昇基調を維持すると考えられます。当ファンドは2023年後半より、装甲車両や自走砲など地上兵器を製造する韓国の大手メーカーHanwha Aerospace(韓国/資本財)を組み入れ、防衛セクターへの投資を開始しました。

アジアの防衛産業における投資先として当ファンドが主に韓国企業へ投資する理由は、欧州および中東市場向け輸出競争力が高いためです。韓国は比較的小さな国であるにも関わらず、米国、ロシア、中国といった超大国を除けば世界有数の軍事力を保有していると広く認識されています。韓国は恒常的に北朝鮮の脅威に晒されているため、GDPの約3%を防衛費に充てており、数十年にわたって投資を行った結果、韓国の兵器は世界的にみてきわめて高い競争力を保持するに至っています。過去約2年にわたり、当ファンドはHanwha Aerospace社またはLIG Nex1(韓国/資本財)に投資してきており、相対的なバリュエーションに応じて両銘柄を組み替えてきました。その結果、両銘柄とも大きなリターンを生み出し、過去3年間のパフォーマンスにおいて大きく貢献しました。なお、現時点ではLIG Nex1のみを保有しております。

当ファンドは韓国銘柄に加え、防衛関連銘柄としてインドのBharat Electronics(インド/資本財)にも投資をしています。さらに防衛装備品専業ではないものの、防衛分野に部分的に関与する企業として、NEC(レーダーや指揮管制システムを製造)やHD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERING(韓国/資本財、海軍艦艇を製造)なども保有しています。一方、中国の防衛関連企業に関しては、制裁リスクが高いため、組み入れていません。アジアは製造効率が高いこと、サプライチェーンが強力であることで知られており、防衛関連のエコシステムで全域にかなりの投資機会があるとみています。

本運用コメントでは「LIG Nex1」をご紹介します。

実は同社を初めて組み入れたのは2024年半ばのことでした。しかし2025年半ばにイスラエルがイランに対しミサイル攻撃を行った後に株価が急騰した局面で利益確定を行いました。同社株価は2024年4月から2025年6月にかけて200%強上昇し、その後最高値からおよそ40%調整し、2025年12月に直近の底値に達しました。当ファンドは2025年12月に同銘柄を売却時点より安値で買い戻しました。LIG Nex1は精密誘導兵器(PGM)および戦車の戦闘システムや戦闘機の航空電子機器など防衛電子機器を製造する韓国の大手企業です。現在の戦争では戦車をはじめとする従来型の兵器に比べ、誘導ミサイルや電子戦機の重要性が高まっているため、同社は将来の戦闘環境に適した事業ポジションを有していると考えます。Hanwha Aerospace社が欧州や中東の陸上兵器の在庫補充と近代化を事業成長の主な原動力としているのに対し、LIG Nex1の成長の推進力は、兵器システム、特に防空システムの将来的な進歩にあります。

韓国防衛産業のビジネスモデル

韓国の新兵器開発プロジェクトは以下のような流れで進行します。

- 韓国軍がプロジェクトを立案し、国内の防衛関連企業を選定する。

- LIG Nex1をはじめとする防衛関連企業は営業利益率をきわめて低水準に抑えた状態で研究開発を行う。この研究開発は5年から10年続く場合があるが、基本的に韓国軍から資金提供を受けて実施する。

- 研究開発が終わると防衛関連企業は量産を開始し、兵器を韓国軍に売却するが、研究開発費を提供してもらった見返りとして、営業利益率を一般に10%以下に抑える。

- 海外から引き合いがあれば、防衛関連企業は兵器システムを海外に販売できる(韓国政府の承認が必要)。製品によるが、輸出する場合の営業利益率は一般に10%を上回る。現行環境下では、ものによっては20%以上、あるいは30%以上の利益率で輸出できる兵器システムさえある。

こうしたビジネスモデルにはいくつか利点があります。

- 韓国軍からいつどのような要請があるか読みやすく、かつ需要が安定的であること(韓国の戦力増強計画に基づく支出は2024年から2028年にかけて年平均12%成長するという試算がある)。

- 最重要要素として、韓国の防衛関連企業は日本のそれと異なり、兵器を積極的に輸出し、より高い利益率を得ることが可能だということ。

- 韓国の防衛関連企業は兵器の種類ごとに専門化が進んでおり、国内プロジェクトに関しては競争がそれほど熾烈でないこと。

LIG Nex1は韓国の防衛関連企業の中でも最大級の研究開発要員を抱えています。2025年第3四半期時点で全従業員の59%以上にあたる約3,200人が研究開発に従事しており、その48%が博士号または修士号を取得していることから、韓国軍から研究開発プロジェクトを獲得する上で有利な立場にあると考えられます。同社の研究開発サービス収益は2021年の約3,780億ウォンから2024年にはおよそ2.5倍の約9,280億ウォンとなっており、開発中の製品は多岐にわたっています。具体的には、自律システム、新型防空システムM-SAM III(中距離地対空ミサイル、いわゆる「韓国版アイアンドーム」)など、将来性の高い案件が複数進行しています。

輸出の可能性

韓国の兵器は世界的に普及しつつあり、その主な例としてはHanwha AerospaceのK9自走砲やHyundai Rotem社のK-2戦車などがあげられます。

LIG Nex1の現行の主力製品はM-SAM IIで、すでにアラブ首長国連邦、イラク、サウジアラビアから発注されています。これはその名の通り、ミサイルや航空機のような飛行物体を攻撃する兵器です。主な競合製品は米国製のPAC-3、別称パトリオット3ですが、M-SAM IIはパトリオットに匹敵する性能を持ちながら、コストはおよそ半分で済むと言われています。

近年の武力紛争においては、部隊を前線に送らずとも高精度な攻撃が可能にするミサイルの重要性が高まっています。一方でミサイルやドローンの使用増加に伴い、対空防衛システムの需要も増しています。当ファンドはLIG Nex1が世界的な市場シェアを獲得できると考えており、M-SAM以外にも長距離防空システムL-SAM(長距離ミサイル)は韓国での配備が始まる見込みで、これも将来的な輸出拡大につながる可能性があります。

2025年第3四半期現在、同社の受注残高は23.4兆ウォンで、これは2025年の推定売上高の約5.7倍に相当します。そのうち50%以上は輸出品で、アジアや北アフリカなど、中東以外の国からも引き合いが多数きていることから、同社が今後も継続的に海外から受注を獲得すると当ファンドは見込んでいます。

ロボティクス

長期的にみると、同社は防衛用電子機器の主要メーカーであることから、無人兵器台頭の恩恵に浴する上で優位な立場にあります。同社は2024年、米国に拠点を置く四足歩行犬型ロボットの主要メーカーGhost Robotics社の株式を60%取得しました。Ghost Robotics社は依然として赤字で(営業利益にして推定十数%分のマイナス要因)、主に米国の政権交代、特に米政府効率化省の施策で昨年の政府支出に上限が設けられたことが原因で、回復が予想より遅れています。しかし、トランプ大統領が国防費の大幅な増額を画策していることから、事業は回復基調に向かうものと思われます。

2025年12月の運用コメント

株式市場の状況

<⽇本の株式市場>

2025年12月、日本株式市場の代表的な指数であるTOPIX(配当込み)は前月末比1.03%上昇し、日経平均株価は同0.17%の上昇となりました。

月前半は、植田日銀総裁の発言を受けて12月会合での利上げ観測が高まり、長期金利が急上昇しました。この影響から銀行株を除く幅広い銘柄が売られ、主要指数は大きく下落しました。その後、米国の利下げ期待や、米政府がロボット産業を支援する方針を示したことを受け、FA(ファクトリーオートメーション)、ロボットなど「フィジカルAI(人工知能)」関連株が急伸し、相場全体をけん引し、TOPIXは史上最高値を更新しました。

月半ばには、米国の利下げ決定後に一時的な調整も見られましたが、米国株が堅調で主要指数が高値を更新するなか、日本市場でも買いが優勢となり、TOPIXは再び最高値を更新しました。しかしその後、米IT大手Oracle社のAIデータセンター完成の遅れや、半導体大手Broadcom社の決算が市場期待に届かなかったことなどから、AI投資の収益性に対する警戒感が高まり、半導体関連株を中心に売りが広がり、相場は調整色を強めました。

月後半は、日銀が利上げを決定したものの、総裁会見がハト派的と受け止められたことから円安が進行し、輸出関連株や半導体株を中心に買いが入りました。ただし、月末にかけては薄商いの影響もあり、相場は方向感を欠く展開となりました。結果として、TOPIXは相対的に底堅く上昇基調を維持し、日経平均株価も小幅ながら前月を上回って当月の取引を終えました。年間を通してみると、年前半に大きな下落に見舞われる場面があったものの、年後半には両指数とも高値更新を続け、高水準での推移となりました。

<アジアの株式市場>

当月、⽇本を除くアジア市場に使⽤される⼀般的な指数であるMSCI AC Asia ex Japan Index(⽶ドル建て)は、前月末比2.75%上昇し、2025年通年では前年比33.02%の上昇となりました。トランプ米大統領が「解放の日」に発表した関税政策をきっかけに未曽有の乱高下が発生したものの、結果として世界の主な株式市場は大幅に上昇して1年を終えました。

アジア市場で上昇幅が大きかったのは、韓国のKOSPI(前年比75.63%上昇)、中国のMSCI China Index(同28.31%上昇)、香港のHSI(同27.77%上昇)、台湾のTAIEX(同25.74%)でした。一方、ASEAN市場は相対的に軟調でした。

韓国市場は今年堅調に推移しましたが、その原動力となったのはSamsung Electronics(前年比126.32%上昇)とSK hynix(同274.93%上昇)でした。AI(人工知能)データセンターで使用される広帯域メモリー(HBM)の需要が旺盛だったことが両社の追い風となりました。加えて、防衛および造船銘柄もKOSPI指数の上昇に大きく貢献しました。

台湾のテクノロジーセクターは、Taiwan Semiconductor Manufacturing Company社(前年比44.19%上昇)を中心に、力強い上昇基調を維持しました。同社は台湾、米国、日本に工場を構え、先端AIチップ向け半導体ファウンドリ分野で揺るぎない地位を維持しています。

中国は米国の関税政策の主要対象となり、また不動産市場が軟調であったにもかかわらず、株式市場は底堅い動きをみせました。これは、Deepseek社をはじめとするテック企業群、EV(電気自動車)、ロボティクスなどの成長分野の活況と、それらの強力な製造能力に支えられたためと考えられます。また、中国政府が国内企業の技術革新と消費を促進する方針を示したことが、投資家心理の改善につながりました。香港市場も、国内外の投資家が有望な投資機会を求めて回帰したことで大きく反発しました。また、2025年の新規株式公開(IPO)件数は117件となり、同市場のIPO資金調達規模は世界トップクラスとなりました。

ASEAN市場は、貿易関税に関する不透明感、国内経済の低迷、政策面での不安定感が投資家心理に影響を及ぼしたことで、通年ではまちまちのパフォーマンスとなりました。インドネシアでは、プラボウォ大統領が打ち出した学校給食無償化政策や低価格住宅支援制度の施行が難航しました。加えて、世界的なコモディティ市場の低迷も、輸出が伸び悩む要因となりました。タイでは政権交代、フィリピンでは洪水対策事業を巡る汚職問題などの政治リスクが、両市場への投資意欲を減退させる要因となりました。インド市場は、企業収益の伸びが鈍化したほか、投資家が韓国と中国・香港に資本を再配分したことから、小幅な伸びにとどまりました。

ファンドの運用状況

当月、当ファンドは前⽉末⽐0.01%下落し、参考指数であるMSCI AC Asia Index(円ベース・配当込み)の同2.21%の上昇を2.22%下回りました。

セクター別では、情報技術セクター、金融セクターなどがプラスに寄与した一方、コミュニケーション・サービスセクター、一般消費財・サービスセクターなどがマイナスに影響しました。

銘柄別では、Samsung Electronics(韓国/テクノロジー・ハードウェアおよび機器)、Taiwan Semiconductor Manufacturing Company(台湾/半導体・半導体製造装置)、Zijin Mining Group(中国/素材)などがプラスに寄与した一方、任天堂(メディア・娯楽)、ソニーグループ(耐久消費財・アパレル)、Samyang Foods(韓国/食品・飲料・タバコ)などがマイナスに影響しました。

1年の振り返り

当ファンドのパフォーマンスは前年末比25.31%の上昇となりました。絶対リターンが堅調だった一方、相対リターンはやや劣後しました。これは前月の運用コメントでも述べた通り、年末にかけて行った組入銘柄の入れ替えにより、相対パフォーマンスが大幅に低下したためです。実際、2025年は世界的に強気相場となり、主要市場の多くが米ドル建てリターンで15%超の堅調なリターンを記録しました。特にMSCI ACWI Indexでは、幅広いセクターが良好なリターンを示しました。こうした市場環境により、指数との差別化が難しい局面となりました。

アジア市場はインドを除き堅調な一年となり、MSCI AC Asia Index(⽶ドル建て)は前年末比30.22%上昇しました。以下は米ドルベースでみた2025年の主要市場のパフォーマンスです。

2025年11月の運用コメント

株式市場の状況

<⽇本の株式市場>

2025年11月、日本株式市場の代表的な指数であるTOPIX(配当込み)は前月末比1.42%上昇し、日経平均株価は同4.12%の下落となりました。

月前半は、AI(人工知能)関連銘柄の前月までの上昇に対する過熱感が意識され、米国株式市場にて関連銘柄が大幅に調整した影響が日本株式市場にも波及しました。一方でバリュー株や内需株等は底堅く推移し、これらのウェイトの差異が指数の変動に大きな影響を与えた結果、日経平均株価の下落が大きくなり、他方TOPIXは相対的に底堅さを維持しました。

月半ばには、日中関係の緊張を背景に中国政府が渡航自粛を要請したことが嫌気され、日経平均株価、TOPIXの両指数とも再び大きく下落し、日経平均株価は節目の5万円を割り込む場面も見られました。その後は、米国株式市場においてNVIDIA社が好決算を受け、時間外取引で同社株が上昇したことが追い風となり、日本株式市場でもアドバンテスト、東京エレクトロン、ソフトバンクグループの3銘柄が日経平均株価を約700円押し上げる場面も見られるなど株価は持ち直しましたが、AI投資の過熱感に対する警戒は根強く、上値の重い展開が続きました。

月後半にかけては、FRB(米連邦準備制度理事会)高官のハト派的発言を受けて12月利下げ観測が再び高まり、米国株の持ち直しとともに日本株式市場も反発しました。結果として、日経平均株価は8か月ぶりの下落となった一方、TOPIXは小幅ながらも上昇を確保し、両指数のパフォーマンスはまちまちとなり、当月の取引を終えました。

<アジアの株式市場>

当⽉、⽇本を除くアジア市場に使⽤される⼀般的な指数であるMSCIアジア指数(⽇本を除く、⽶ドル建て)は、前月末比2.83%下落しました。AI(人工知能)関連銘柄のバリュエーションが割高な水準に達したことに加え、FRB(米連邦準備制度理事会)の金利政策をめぐる不透明感が再燃したことで、企業業績の底堅さが相殺されたことを背景としています。アジアの国別ではパフォーマンスにばらつきが見られ、MSCI香港指数、MSCIフィリピン指数、MSCIインドネシア指数などは上昇した一方、半導体およびAI関連銘柄の比率が高いMSCI韓国指数とMSCI台湾指数は大幅に下落しました。

韓国市場と台湾市場はAI関連銘柄の比率が高いことから、当月は大幅な株価下落となりました。AI事業の業績と見通しが堅調であるにもかかわらず、投資家は関連銘柄の売却を通じて年初来利益の確定に踏み切りました。Taiwan Semiconductor Manufacturing Company社(前月末比4.00%下落)、Samsung Electronics社(同5.76%下落)、SK hynix社(同4.11%下落)などの主要な関連銘柄は、株価上昇の勢いが衰え、前月のピークから下落に転じました。

一方、バリュー株やAI関連以外のセクターは当月堅調に推移しました。香港市場はAIA Group社(同6.83%上昇)を中心に上昇し、インド市場やASEAN市場は、堅調な消費、財政面の支援、サプライチェーンの多様化といった内需主導のファンダメンタルズに支えられて底堅く推移しました。またエネルギー、公益事業、ヘルスケアの各セクターも市場全般を上回るパフォーマンスを示しました。

ファンドの運用状況

当月、当ファンドのパフォーマンスは、前⽉末⽐5.35%の下落となり、参考指数であるMSCI AC Asia Index(円ベース・配当込み)の同0.85%の下落を4.50%下回りました。

セクター別では、金融セクター、生活必需品セクターなどがプラスに寄与した⼀⽅、資本財・サービスセクター、一般消費財・サービスセクターなどがマイナスに影響しました。

当ファンドのパフォーマンスにプラスに寄与した銘柄は、オリックス(金融サービス)、Samyang Foods(韓国/食品・飲料・タバコ)、ソニーグループ(耐久消費財・アパレル)などでした。⼀⽅、マイナスに影響した銘柄は、サンリオ(一般消費財・サービス流通・小売り)、フジクラ(資本財)、Hon Hai Precision Industry(台湾/テクノロジー・ハードウェアおよび機器)などでした。

当月、当ファンドは大幅な下落に見舞われました。残念ながら、その下落幅は市場の下落幅を上回りました。当月のコメントでは、その要因とポートフォリオの現状について説明します。

2025年8月の運用コメントでは、市場がきわめて投機的でモメンタム株主導になっているため、警戒が必要だと指摘しました。しかし残念なことに、当ファンドの運用手法は思い通りにいきませんでした。

第一の理由は、当ファンドは急落局面では市場より下落幅が大きくなる傾向があることです。当ファンドは高成長銘柄と割安銘柄のバランスを意識して運用していますが、実際には高成長銘柄に比重が高くなる傾向があります。さらに、組入銘柄の中で割高な水準まで株価が上昇した銘柄や、ファンダメンタルズ(企業の基礎的収益力)悪化が懸念される銘柄のリスク管理には注力していますが、市場全体の下落を予測したポジションの調整は行っておりません。したがって、ディフェンシブな特性を有するという理由だけで投資先を選定することはほぼありません。当月、組入銘柄の中で最も好調だったのはCTF Services(香港/資本財)でした。同社は中国の有料道路や物流資産といったインフラ資産を所有する香港のコングロマリットで、香港の保険会社も所有しています。配当利回りは7~8%と安定していますが、成長性はほとんどありません。当ファンドが同社を保有しているのは、2026年上期頃に株価上昇材料が出てくると見込んで、配当を受け取りながら保有を続けていますが、このような銘柄を保有するのは例外的です。

AI(人工知能)関連銘柄の動向

第二の理由は、AI関連銘柄が当月急落したことにあります。当ファンドの直接的AI銘柄の組入比率は、半導体や関連ハードウェア銘柄も含めておよそ20%です。三菱重工業(資本財)、日立製作所(資本財)、Contemporary Amperex Technology(中国/資本財、世界有数の電池メーカー)などの発電や電化といった関連テーマの企業まで含めると、合計組入比率はおおよそ20%台後半に達します。当ファンドがAIを前向きにみていることを考えれば、これは許容できる水準だと考えます。なお、MSCI世界株価指数およびMSCI米国指数における情報技術セクターの構成比はそれぞれ約27%、約34%であり、この点から見ても、当ファンドは米国中心のポートフォリオと比べてテクノロジー関連のリスクが高いわけではありません。

当ファンドは急落局面でもテクノロジーセクター全般の組入比率を大きく変えず、電力、メモリ、最先端ファウンドリなど、確信度の高い銘柄に重点を絞りました。

AIの将来については引き続き楽観的にみていますが、市場の一部で投機的な動きが強まっており注意が必要です。AIに関する当ファンドの見解は、本運用コメントの末尾で改めて述べます。

AI以外の銘柄の動向

AI関連銘柄の下落もさることながら、本当の意味で失望したのはAI関連以外の保有銘柄の下落でした。AI関連以外の銘柄は大きく2つのグループに分けられます。

- 株価の連動性を過小評価した銘柄

一つ目のグループは、ファンダメンタルズに問題がないにもかかわらず、市場心理の悪化に伴って下落した銘柄です。例えば、航空エンジン等を手掛けるIHI(資本財)、造船会社であるHD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERING(韓国/資本財)、ASEANの配車・フードデリバリープラットフォームを展開するGrab Holdings(シンガポール/運輸)などがこれに相当します。これら企業のファンダメンタルズはAIとは無関係ですが、市場がモメンタム主導になり、株価が一斉に下落する中で、当ファンドは株価の連動性を過小評価してしまいました。

しかしこれら企業のファンダメンタルズは依然堅調で、バリュエーションも妥当と考えています。例えばHD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERINGの株価は12か月予想PER(株価収益率)10倍弱で、今後数年間で収益性改善が見込め、配当利回りも3%強です。また、韓国政府が推進する企業価値向上プログラムによって同社は配当性向を引き上げる可能性もあり、さらに高い配当利回りを提供することも期待されます。市場が回復すれば、株価も再び上昇するというのが当ファンドの見方です。

-

業績が期待外れに終わったために反落した銘柄

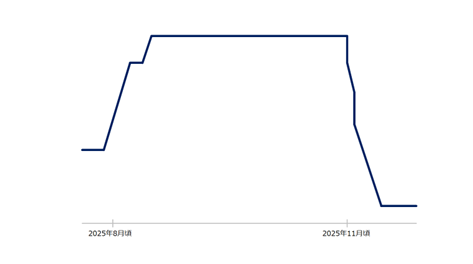

二つ目のグループは、きわめて割高な水準まで株価が上昇したものの、その後の業績が期待外れに終わった銘柄です。当ファンドは2025年8月の運用コメントで、このところのモメンタム株の急騰には警戒が必要だと指摘し、一部の銘柄については組入比率を大幅に引き下げました。この判断自体は正しかったものの、やり方が不十分でした。実際、当ファンドが調査対象としている他の企業の多くも、株価チャートを見ると同じような形で推移しています(下図参照)。これは市場全体にモメンタム主導的な特性が現れたためであるというのが当ファンドの見方です。

※画像はイメージです。

出所:スパークス・アセット・マネジメント

以下は、当ファンドが下落前に売却し、損失を回避できた主な銘柄です。- MakeMyTrip(インド/消費者サービス、2025年9月に売却済み):インド最大のオンライン旅行代理店(OTA)

バリュエーションが上昇したことから、投資先としてより有望な銘柄が他にあるという考えに至りました。同時に、インドはマクロ経済が減速しており、株価はきわめて弱含みとなっていて、10月から11月にかけて株価は約20%下落しました。ただし長期的なファンダメンタルズは依然として魅力的で、バリュエーションが割安になれば再度組み入れたいと考えて動向を注視しています。

- Sea(シンガポール/メディア・娯楽、2025年9月に売却済み):ASEAN最大のインターネット企業

2024年夏に組み入れを開始して以来、きわめて堅調に推移しました。しかし台湾とブラジルで競争が激化する中で、バリュエーションが高水準に達しました。同社の投資拡大を受け、10月から11月にかけて株価は約20%下落しました。同社は過去の競争局面でも、強固な経営基盤を生かして切り抜け、その基盤を強めてきました。当ファンドは今回も同様の展開を期待しており、状況を慎重に注視しながら、バリュエーションが再び割安になった時点で再度組み入れる意向です。

- Pop Mart International Group(中国/一般消費財・サービス流通・小売り、2025年10月に売却済み)

2025年7月の運用コメントで取り上げた銘柄で、長期的なファンダメンタルズは引き続き良好であるとみていますが、8月の好決算後に市場期待が過度に高まり、8月だけで株価がおよそ30%上昇と短期的な過熱感が見られました。人気キャラクター「LABUBU」への過剰な期待が一時的に株価を押し上げており、今後の業績達成にはリスクがあると判断しました。当ファンドはバリュエーションが再び割安になった時点で再度組み入れたいと考え、動向を注視しています。

以下は11月に発生した株価下落の影響を全面的には回避できず、損失が発生した主要組入銘柄です。

- ヨネックス(耐久消費財・アパレル、2025年11月に売却済み):世界有数のバドミントン用品メーカー

2025年3月期第1四半期決算後に株価が急騰しましたが、当ファンドは利益率の一時的上振れと判断し、組入比率を引き下げました。2026年3月期第2四半期決算は、一過性のものを含めた複数の要因から利益率が低下し割高であると考え、最終的に全て売却しました。売却直後に高市首相の発言がきっかけで日中関係が悪化し、同社の株価はさらに下落しましたが、当ファンドはその下落を回避することができました。同社は中国事業への依存度が高く、今回の関係悪化は懸念材料となり得ます。主要競合先であるLi-Ning Company社(中国)は、バドミントン事業の拡大に強い意欲を示しており、2025年上期の同事業の成長率は30%超に達しました。そのため両国の緊張が長引けば、同社に市場シェアを奪われる可能性があります。売却価格は高水準であったため、当ファンドは利益を確保できました。ヨネックスは年初来のファンド寄与度において、依然として上位に位置しています。 - サンリオ(一般消費財・サービス流通・小売り、引き続き保有中):

サンリオは当ファンドの長期保有銘柄の一つです。2026年3月期第1四半期決算が好調だったことを受けて、8月に組入比率を引き下げました。当月に発表された2026年3月期第2四半期決算では、北米市場およびアジアの一部地域で業績の頭打ちへの懸念をある程度裏付ける内容でした。これは、前年の「ハローキティ50周年」関連イベントの反動が影響したものとみられます。一方で、今年は「クロミ」や「マイメロディ」など他キャラクターのプロモーションを強化していますが、その効果はまだ十分に業績に反映されていません。ただし北米では確かに減速が見られるものの、明るい兆しもあります。北米におけるハローキティ以外のキャラクター(複数キャラクターを含む)の売上構成比は、2025年3月期上期の7%から2026年3月期上期は42.1%に上昇しています。これは他のキャラクターに由来する売上成長が32%に達したことを意味し、キャラクターポートフォリオの多様化戦略は順調に進んでいるように見受けられます。もっとも、同社が前年の高い比較基準を乗り越えるにはまだ時間を要するとみられるため、当ファンドは決算発表後に組入比率をさらに引き下げました。その後、高市首相の発言をきっかけに日中関係が悪化しました。現在、同社の組入比率は当ファンドの中で最も低い部類に入ります。ただし、株価が高水準にあった時期にポジションを削減したため、年初来寄与度は依然としてプラスとなっています。

- MakeMyTrip(インド/消費者サービス、2025年9月に売却済み):インド最大のオンライン旅行代理店(OTA)

振り返ってみれば、過熱感のある銘柄を一部売却していなければ、下落幅はさらに大きかったと考えられます。しかしながら、ポートフォリオの再編成はもっと徹底的に行って、過大評価されていると考えられる銘柄は全面的に売却すべきでした。とはいえ、それは結果論に過ぎません。過去には有望銘柄を早期に手放して機会損失を被った経験もあるからです。

当ファンドは今後も以下のような投資指針に引き続き注力します。

- 強固で持続的な事業基盤を有し、優れた経営陣が率いる企業を選定

- バリュエーションが適正で、株価上昇のきっかけ(カタリスト)となる材料がある場合、または極めて割安な場合に投資

- 魅力的な投資機会に集中するため、ポートフォリオは厳選し、より良い投資先が見つかれば随時入れ替え

AIに関する考察 - 米国の大手テクノロジー企業は中国の大手企業のようになるのか

当ファンドの見方では、米国と中国の大手ハイテク企業には大きな違いが3つあります。

- 米国企業は世界的に優勢だが、中国企業は主に中国国内で活動していること(例外としてByteDance社の「TikTok」やPDD Holdings社の「Temu」などがある)

- 中国企業は規制リスクが大幅に高いこと

- 米国企業は10年以上にわたって比較的緩やかな競争環境の下で事業を展開してきたが、中国企業間の競争は熾烈であること

中国の大手テクノロジー企業の中にはグローバル化を進めているにもかかわらず、依然として現在も主に中国国内向けに事業を展開しています。一方、規制リスクについては少なくとも一時的には当てはまらなくなっています。なぜなら、中国経済が新たな成長の推進役を今すぐ必要としていることから、中国政府がイノベーションを下支えする姿勢に転じており、中国の起業家たちは政府とより協調的な行動をとる方法に習熟してきたからです。

企業間の競争環境については、AIの台頭によって急速に変化してきています。かつては米国の大手テクノロジー企業の間に熾烈な競争はありませんでした。Meta Platforms社(旧Facebook社)は検索事業に参入せず、Alphabet(Google)社はソーシャルネットワークに事業を試みたもののすぐに撤退しました。また、Microsoft社はeコマース(電子商取引)に参入せず、各社はそれぞれ自社が得意とする分野の中で独占的地位を固め、長期にわたってきわめて高いROIC(投下資本利益率)を維持してきました。

しかし現在では、これら大手テクノロジー企業はこぞってAI投資を積極的に進めるようになりました。この流れは、AIによって十分なROI(投資収益率)が得られなくても続く見通しです。なぜなら、AIがこれまで米国の大手テクノロジー企業同士が保っていた棲み分けの境界線が曖昧にし、一部の企業にとっては存続を脅かす脅威となり得るからです。

かつて市場には、Alphabet社の優位がAIによって揺らぐかもしれないという見方が広がった時期もありました(しかし、同社の生成AI「Gemini」の機能改善により市場の見方が変化しました)。

また、AIの進展によって、法人向け業務システムを提供する企業の一部は、既存のソフトウェアが陳腐化するリスクに直面しています。将来的に、もしAIエージェント(AIによる自動対話型アシスタント)がショッピングの主要なインターフェースとなれば、OpenAI社の「ChatGPT」やAlphabet社の「Gemini」などのプラットフォームが、Amazon.com社のような既存の購買経路に取って代わる可能性があります。その場合、Amazon.com社の広告事業にも影響が及ぶかもしれません。また、もしChatGPTが広告収益モデルを採用した場合、Meta Platforms社やAlphabet社の広告事業にも影響を与える可能性があります。このように、AIは米国の大手テック企業にとって、競争と破壊の両方のリスクをもたらしています。米国の大手テクノロジー企業はAIの採用を拡大することで競争し、守りを固めようとしていますが、それには多額の投資が必要です。そうした投資は、たとえROIが低下しても、生き残るために行われるのが常道です。Meta社のMark Elliot Zuckerberg最高経営責任者(CEO)は、「AIへの積極投資を怠るリスクは、過剰投資のリスクよりも大きい」と繰り返し述べています。こうした「勝ち残るしか道はない」という危機感を目にすると、中国の大手テクノロジー企業の姿が思い浮かびます。ここで重要なのは、両国の大手企業がいずれも同様に「勝ち残り」をかけたレースに参戦するしかなくなったということです。かつてソーシャルネットワークはMeta Platforms社にとって「絶対に勝たねばならない」分野でした(そのためInstagramを買収しました)が、Alphabet社にとってはそうではありませんでした。しかしAIは今や、誰にとっても「勝ち残るしかない」分野なのです。

ここまで述べたのは、AIに関する悲観的な見方です。

それでも、AIは依然として社会や経済に大きな価値をもたらす変革的な技術であると考えています。AIが生み出す付加価値の高さが明らかになれば、投資は当然ながら堅調に推移し、その恩恵はアジアのテクノロジー関連サプライチェーンに及ぶことでしょう。仮に多少期待外れに終わったとしても、取り残されることへの不安から、大手テクノロジー企業はAIへの投資を続けるでしょう。しかしその場合、世界有数の優良企業群のROICが構造的に低下することを意味します。いずれにせよ、アジアの半導体関連企業は遠からず順調に事業を展開することになるでしょう。

結論として、当ファンドはAI関連分野への投資を継続しつつ、景気下降の兆しを引き続き慎重に注視してまいります。

2025年10月の運用コメント

株式市場の状況

<⽇本の株式市場>

2025年10月、日本株式市場の代表的な指数であるTOPIX(配当込み)は前月末比6.20%上昇、日経平均株価は同16.64%上昇いたしました。

月前半は、米政府機関の一部閉鎖懸念を背景に軟調なスタートとなりましたが、高市早苗氏が自民党総裁に就任すると、市場では積極財政や成長戦略への期待が高まり、「高市トレード」と呼ばれる株高・円安の動きが急速に進行しました。月半ばにかけては、公明党の連立離脱報道が伝わり、政局不安が広がりました。さらに、米国による対中追加関税発表とそれに対する中国の報復措置が加わり、リスクオフムードが強まったことで、日経平均株価は一時急落しました。その後、一転して日本維新の会との連立協議入り報道を受けて政局の不透明感が後退し、米SOX指数(フィラデルフィア半導体株指数)の上昇も追い風となり、相場は反発に転じました。

月後半には、米中貿易摩擦の再燃や米地銀の信用不安が断続的な重荷となり、短期的な過熱感から一時的な調整局面もみられたものの、20日に自民党と日本維新の会が正式に連立合意に至り、高市新政権の誕生を受けて政策期待が一段と高まったことから市場は再び上昇基調となりました。

月末にかけては、FOMC(米連邦公開市場委員会)で予想通り0.25%の利下げを決定した一方、FRB(米連邦準備制度理事会)議長の発言を受けて12月の追加利下げ観測は後退しました。また、日銀の金融政策決定会合では利上げが見送られ、追加利上げに慎重な姿勢が示されたことで円安基調が継続しました。さらに、米中協議の進展や中国によるレアアース輸出規制延期が好感され、リスク選好姿勢が一段と強まりました。こうした環境下で、アドバンテストの好決算やレーザーテックの大幅株高など、AI(人工知能)・半導体関連株が連日上昇し、日経平均株価も連日で史上最高値を更新しました。結果として、指数間の上昇率の差が広がりながらも、日本株式市場は前月末比で大幅高の水準で10月の取引を終えました。

<アジアの株式市場>

当月、⽇本を除くアジア市場に使⽤される⼀般的な指数であるMSCIアジア指数(⽇本を除く、⽶ドル建て)は、前月末比4.50%上昇しました。韓国市場と台湾市場などが好調に推移した一方、中国市場は軟調に推移しました。パフォーマンスが好調だった要因は、テクノロジーセクターの上昇基調が続いたこと、米中両国の貿易関係が改善したこと、金融政策の方向性が支援材料として働いたことにあります。

AI(人工知能)インフラ投資と半導体需要をめぐる投資意欲の高まりが続いたことが、半導体関連銘柄を新たな高値に押し上げました。韓国では、Samsung Electronics社とSK hynix社が、メモリーチップ、特にAIアクセラレーターやデータセンターで使用される広帯域メモリ(HBM)の好調な需要を背景に、第3四半期の堅調な業績と見通しを示し、韓国のKOSPI(韓国総合株価指数)の上昇に大きく寄与しました。また、Taiwan Semiconductor Manufacturing Company社(台湾)も第3四半期の純利益は前年同期比39%増となり、AI主導で幅広い用途の需要が今後数年間は高水準を維持するという見方から、2025年の売上高見通しを上方修正しました。

当月初旬、中国がレアアースの輸出規制を大幅に強化すると発表したことで、米中両国の貿易をめぐる緊張が高まりました。しかし米国のトランプ大統領と中国の習近平国家主席が韓国で開催されたアジア太平洋経済協力会議(APEC)首脳会議で会談し、これ以上の関係悪化を避け、「1年間休戦」することで合意しました。両国はさらに、対話を継続して双方の溝を埋めていくことでも合意しました。

ASEAN市場では、インドネシアの消費者心理が引き続き弱含みました。Telkom Indonesia社(インドネシア)は決算報告の中で、消費者信頼感が低迷しており、特に中間所得層でその傾向が高いと指摘しました。タイとカンボジアの国境紛争は沈静化した模様ですが、タイは引き続き観光客の減少や個人消費の低迷といった課題に直面しています。

ファンドの運用状況

当月、当ファンドのパフォーマンスは、前⽉末⽐6.16%の上昇となり、参考指数であるMSCI AC Asia Index(円ベース・配当込み)の同8.62%の上昇を2.46%下回りました。

セクター別では、情報技術セクター、資本財・サービスセクターなどがプラスに寄与した⼀⽅、生活必需品セクター、ヘルスケアセクターなどがマイナスに影響しました。

当ファンドのパフォーマンスにプラスに寄与した銘柄は、Taiwan Semiconductor Manufacturing Company(台湾/半導体・半導体製造装置)、ソフトバンクグループ(電気通信サービス)、Samsung Electronics(韓国/テクノロジー・ハードウェアおよび機器)などでした。⼀⽅、マイナスに影響した銘柄は、Samyang Foods(韓国/食品・飲料・タバコ)、WuXi AppTec(中国/医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス)、PUM-TECH KOREA(韓国/素材)などでした。

当ファンドは優良企業を重視する投資家として、強固で持続性のある事業基盤を有する銘柄を探し求めています。優良企業は景気変動の影響を受けにくい事業であるべきと考えられており、主には生活必需品やヘルスケアなどの景気の影響が少ない業界の企業がその代表例とみなされています。しかしながら、当ファンドはそうした見方とは違った考え方を持っています。当ファンドが考える「優良企業」とは、景気循環全体を通じて投下資本に対して適正なリターンを生み出せる企業です。利益率は非常に高い時期があればかなり低い時期もあるでしょうが、平均的に見て健全な水準を維持できることが重要です。例えばTaiwan Semiconductor Manufacturing Company社(台湾)やNVIDIA社(米国)が優良企業であることに異論を唱える人はまずいないと思いますが、両社はいずれも景気循環銘柄です。直近の下降サイクルである2023年1月期では、NVIDIA社の純利益は前年同期比で35%減少し、株価は最高値から60%以上下落しています。したがって、景気循環銘柄であっても、景気サイクル全体を通じて高い資本利益率を実現し、キャッシュを潤沢に創出できるのであれば投資対象として問題はないと考えています。この考え方は当ファンドと他の優良企業重視型投資家の一線を画するもので、そうした投資家の中には優良企業をより厳格に定義している向きもあるかもしれません(より厳格に定義すること自体に問題はありませんが、一長一短があります)。

また、景気循環の影響を受けやすい業界に属する銘柄は比較的業績の振幅が大きいため、柔軟に投資機会を捉える余地があるというメリットもあります。例えば、当ファンドは2022年9月にSamsung Electronics社(韓国)に投資を開始し(2022年10月の運用コメントを参照)、2024年中頃に売却しました。しかしメモリ(HBM、汎用DRAM、NANDを問わず)がまもなく全面的な上昇サイクルに入るという見方から、先日、組み入れを再開しました。

もう一つの例として、表面的には当ファンドの優良企業を重視する投資哲学と矛盾するように見えるかもしれませんが、アジア最大の時価総額を誇る鉱山会社、Zijin Mining Group(中国/素材、以下「Zijin」)があります。一般的に、コモディティ関連企業は優良企業であるはずがないという思い込みがありますが、優良企業を重視する投資家の多くが尊敬しているウォーレン・バフェット氏は、過去複数回石油会社へ投資しています。2025年5月の運用コメントで述べたように、同氏の投資に対する姿勢は非常に柔軟なので、当ファンドもコモディティ企業に対する視点を改める必要があると考えています。コモディティ企業は価格が高水準にある局面では高い資本収益率を実現できます。コモディティ価格を短期的に予測することはほぼ不可能ですが、中長期的観点では合理的な価格レンジを推定することが可能だと考えます。一般的指標となるのは「限界費用」、つまり生産者が供給量を拡大する際にかかる費用です。石油を例にとると、米国のシェールオイルの生産費は1バレルあたり60~70米ドルほどとされています。原油価格がそれを大幅に上回れば、企業は増産して供給量を増やし、価格を下げることができます。価格がそれを大幅に下回れば、多くの企業が生産を中止し、供給を減らして価格を引き上げます。

金属

Zijinは幅広い金属の生産と取引を手がける鉱山会社です。主な取り扱い品目は金と銅で、それぞれ粗利益の40%強を占め、残りを亜鉛、銀、リチウムなどが占めています。したがって、同社の今後の鍵を握っているのは金と銅の動向です。当ファンドはどちらについても見通しは明るいと考えています。

金は現在、各国中央銀行による買い増しや、先進国政府の財政リスク上昇に対するヘッジ需要の高まりという2つの要因から、相場が上昇しています。石油と異なり、金は消費によって目減りするものではなく、これまで採掘された金の大半は依然として流通しています。年間の新規採掘量は既存供給の約1.5%に過ぎず、供給が極めて非弾力的であるため、需要が価格の主な決定要因となります。現在の需要は旺盛で、今後も堅調に推移する見通しです。

銅は送電に不可欠な工業用金属です。再生可能エネルギー、電気自動車(EV)、人工知能(AI)などに関連する電力インフラ投資が進む中で、銅の需要も拡大しています。防衛などその他産業でも消費量が拡大し、需要拡大の一因となっています。そうした要因は、長期的には中国の建設需要の減退を十分に補うと見ています。一方で、主要銅鉱山の枯渇が進み、銅の供給量は低下しています。さらに供給量の拡大に欠かせない採掘のコストも上昇しています。また、銅鉱山の新規開発には通常7年から8年を要するため、銅価格の上昇に即応することは困難です。価格抑制要因としては、価格が一定水準以上に上昇すれば銅スクラップが解決策となり得ることや、用途によってはアルミニウムが銅の代替となり得ることなどが挙げられます。ただし抑制要因が働いたとしても、銅価格は長期的に底堅く推移すると考えます。

アジア最大の鉱山会社

金属価格は企業の今後にとって重要ですが、当ファンドは企業分析に重点を置いています。銅や金を生産する鉱山会社は世界中に多数存在しますが、Zijinが世界的な鉱山会社の中でも傑出していると考える理由は以下の通りです。

- 生産コストの低さ

- 大規模かつ多角的な事業構造

- 有機的成長と優れたM&A実績

- 株主還元の拡大余地

- 生産コストの低さ

コモディティ企業であるからには、競争優位性の決め手となるのはコストの低さです。コストが低いとコモディティ価格が低迷しても会社の利益を維持することができるので、当ファンドはこれを投資基準として重視しています。同社の銅におけるC1コスト(金属を生産する際の直接的な現金コストを測定したもの)は、試算方法によって異なりますが、推定で概ね20~30パーセンタイル(低いほど同業他社と比較してコストが低い)です。金については、同社の総維持コスト(ASIC)は推定20パーセンタイルを下回っています。これは同業他社より利益率が高く、価格低迷に対する耐久力が高いことを意味します。同社は上場後20年以上が経過していますが、一度も年間赤字を出したことがありません。

低コストの背景には、優良鉱山の発掘力に加え、厳格なコスト管理能力があります。同社はまず中国において低品位金山の開発を手がけ、独自の業務運営能力を構築し、他社の追随できないコストとスピードで低品位金山を開発してきました。 - 大規模かつ多角的な事業構造

小規模鉱山会社でも低コスト鉱山であれば複数所有することが可能ですが、それだけでは持続的な事業基盤とは言えません。鉱山は新興国に所在することが多く、政治的リスクが高い場合があり、政府が様々な理由で鉱山を突然閉鎖することも珍しくありません。例えばカナダの鉱山会社First Quantum Minerals社は、2023年秋に環境保護団体の抗議と税金問題を受け、Cobre Panama銅山を閉鎖しました。この鉱山は同社の銅生産量のおよそ半分を占めていたため、同社株価は2か月で30ドル台から10ドル台に下落しました。この例のように鉱業は根本的にリスクが高い事業なので、多角化が欠かせません。

Zijinが保有する銅資源は膨大で、同社は銅生産量で世界の5位以内に入っています。2024年時点で同社最大の銅鉱山はコンゴ民主共和国のKamoa-Kakula銅山で、銅生産量の約22%を占めていました。売上総利益のおよそ40%以上が銅によるものであることから、同銅山が売上総利益に占める割合は約10%に達していた模様です。また、最大の金鉱山はオーストラリアのNorton金山で、金生産量の約13%を占め、売上総利益に占める割合は1桁台半ばであった思われます。 - 有機的成長と優れたM&A実績

高品位鉱石は世界中で枯渇しているため、採掘開始から長年が経過した銅鉱山の大半で、もはや生産量の拡大が望めません。世界大手銅山会社のうちの2社、Southern Copper社(メキシコ)とFreeport-McMoRan社(米国)は、過去10年間にわたって銅の生産量がほぼ横ばいでした。一方で、Zijinは有機的に成長しています。同社は2023年から2028年にかけて銅生産量を大幅に拡大するという目標を掲げ、既存鉱山でそれを実現できるとしています。同社はKamoa-Kakula銅山のように採掘開始から間もなく、生産量拡大の余地がある鉱山を保有している一方で、低品位鉱山の運営能力を高め、さらに自ら資源探査に乗り出して、新規資源の探査能力を培ってきました。2024年には自社探査を通じて獲得した資源の割合が銅で47%、金で50%に達しました。こうした取り組みによって、同社は有機的成長を実現する能力を身につけたのです。

同社はM&Aでも優れた実績を有しています。例えば、Kamoa-Kakula銅山を買収したのは銅価格が大幅に低迷していた2015年末でした。しかし同社が優れたコンソリデーターとして不動の地位を獲得できたのは、なによりも低品位鉱山の開発能力と自社探査能力が優れていたからです。過去に買収したプロジェクトの多くで、プロジェクトの総資源量が買収時の試算より大幅に増加しています。例えば中国の巨龍鉱山はZijinが買収した2020年時点で確認済み銅資源埋蔵量が1,040万トンとされていました。ところが2024年にZijinが探査を実施したところ、総埋蔵量は2,588万トンに達することが判明しました。この探鉱能力が、他社には見えない資産を見抜く力となり、M&Aにおける構造的な優位性をもたらしています。 - 株主還元の拡大強化余地

鉱業はきわめて資本集約的な産業で、大手鉱山会社の多くが借り入れによる資金調達を行っています。Zijinも例外ではありません。しかし、BHP Group社(オーストラリア)やRio Tinto社(英国)のように事業基盤が盤石な鉱山会社の多くはフリーキャッシュフローを潤沢に生成していますが、Zijinのフリーキャッシュフローはごくわずかに留まっています。これは同社がM&Aを積極的に実施し、設備投資を増やして生産量を有機的に拡大したためです。大型M&Aが一巡すれば、フリーキャッシュフローは黒字化に転じる見通しです。現在の配当性向は約30%ですが、キャッシュフローが健全化すれば改善の余地は大きいというのが当ファンドの見方です。例えば中国の国営石油大手であるPetroChina社の配当性向は約50%ですが、2013年から2015年にかけて、Zijinの配当性向は70%を上回っていました。

住友金属鉱山との比較

当ファンドの強みは、日本を含むアジア全域に投資できることです。そこで日本企業とアジア企業を比較してみました。日本で銅と金を扱っている大手鉱山会社の住友金属鉱山は、Zijinと近い企業のように見受けられます。しかし、実際には規模・収益性・成長性・多角化のいずれにおいてもZijinは住友金属鉱山をはるかに上回っています。

*別段の記載がない限り、Zijinのデータは2024年12月期、住友金属鉱山のデータは2025年3月期をもとに記載。

投資対象を日本株式のみとしているファンドの場合、銅と金をテーマに投資するなら住友金属鉱山しか選択肢はありませんが、当ファンドは、日本を含むアジア全域を投資対象としているため、はるかに優良な中国の代替銘柄を組み入れることができるのです。

2025年9月の運用コメント

株式市場の状況

<⽇本の株式市場>

2025年9月、日本株式市場の代表的な指数であるTOPIX(配当込み)は前月末比2.98%上昇、日経平均株価は同5.18%上昇いたしました。

月前半は、Alibaba Group Holding社(中国)による新AI(人工知能)チップ発表をきっかけに米中の技術競争激化が意識され、米国のAI関連株が軟調となり、日本株式市場でもハイテク株中心に下落いたしました。その後、トランプ米大統領が日米間の自動車関税引き下げを盛り込んだ大統領令に署名したことが安心感につながり、相場は持ち直しました。

月半ばにかけては、米国雇用統計が市場予想を下回り、FRB(米連邦準備制度理事会)の利下げ観測が高まったことや、石破茂首相の辞任表明を受けて次期政権への政策期待から日本株式市場は上昇しました。米国株式市場では半導体やAI関連銘柄が市場を牽引し、日本株式市場でも関連株の物色が広がったほか、その他幅広い銘柄に買いが波及しました。日経平均株価やTOPIXは高値更新を続け、相場上昇のモメンタムが継続しました。

月後半は、FOMC(米連邦公開市場委員会)で利下げ再開の決定と年内の継続的な利下げ見通しが示されました。翌日の日銀金融政策決定会合では、政策金利は据え置かれたものの2名の審議委員が利上げを提案し10月の利上げ確率が上昇した他、保有するETF(上場投資信託)の売却を決定したことで指数が一時急落しましたが、売りが一服すると下げ幅を縮め、相場は底堅さを維持しました。

月末にかけては、米国経済指標が堅調だったことから米国の積極的な利下げ期待が後退し、米国株が反落した流れが波及した他、自民党総裁選を控えていることなども重なって日本株式市場は軟調に推移しましたが、月全体としては前月末対比大幅高の水準で当月の取引を終えました。

<アジアの株式市場>

当月、⽇本を除くアジア市場に使⽤される⼀般的な指数であるMSCIアジア指数(⽇本を除く、⽶ドル建て)は、前月末比6.84%上昇しました。国別で見ると、韓国、中国、台湾などが上昇した一方、フィリピンなどは下落しました。韓国のKOSPI(韓国総合株価指数)は前月末比7.49%上昇し、前年末比では42.72%上昇しました。中でも上昇幅が大きかったのがSamsung Electronics社(韓国)で、同社の広帯域メモリ(HBM)がNVIDIA社(米国)の認証試験に合格したと報じられたことが、大幅な再評価につながりました。また、AI投資関連の拡大を背景に、NAND型及びDRAM型メモリに対する世界的な需要が引き続き堅調であることも、投資家が同銘柄を好感する要因となりました。

AI投資の加速は様々な分野に表れています。Taiwan Semiconductor Manufacturing Company社(台湾、以下「TSMC」)は2025年の売上高について30%程度を見込み、2025年中に380~420億米ドルの設備投資を行い、チップ需要の急増に対応する意向を改めて示しました。Alibaba Group Holding社(中国)は最新型のAI言語モデルを公開、NVIDIA社と「フィジカルAI」の強化に向けて戦略的提携を行うと発表し、今後3年間でAI関連インフラに530億米ドルを投資すると明言しました。当月、Samsung Electronics社は前月末比20.4%、TSMCは同12.5%、Alibaba Group Holding社は同53.0%、それぞれ上昇しました。

一方、その他のアジア市場は相対的に軟調でした。インドのITサービスセクターでは、米国がH-1Bビザ(特殊技能を有する外国人向けの就労ビザ)制度を刷新、新規申請に必要な手数料を現在の最低1,000ドル程度から10万米ドルに引き上げると発表したことを受け、株価が下落しました。現在、H-1Bビザ保有者は70%以上がインド人であり、この政策変更は長期的な業績への影響は限定的とみられるものの、短期的には人件費調整などに伴う利益率の不確実性を生じさせました。

ASEAN諸国では、タイの新政権が施政方針を発表し、国内消費の活性化、中小企業支援、観光客誘致、AIやEV(電気自動車)産業への投資に取り組む姿勢を示しました。しかし新政権は4か月以内に議会を解散して総選挙を行う予定で、政策の持続性に懸念が高まっています。

ファンドの運用状況

当月、当ファンドのパフォーマンスは、前⽉末⽐5.20%の上昇となり、参考指数であるMSCI AC Asia Index(円ベース・配当込み)の同5.97%の上昇を0.77%下回りました。

セクター別では、資本財・サービスセクター、情報技術セクターなどがプラスに寄与した⼀⽅、生活必需品セクターがマイナスに影響しました。

当ファンドのパフォーマンスにプラスに寄与した銘柄は、Taiwan Semiconductor Manufacturing Company(台湾/半導体・半導体製造装置)、Contemporary Amperex Technology(中国/資本財)、Zijin Mining Group(中国/素材)などでした。⼀⽅、マイナスに影響した銘柄は、Pop Mart International Group(中国/一般消費財・サービス流通・小売り)、サンリオ(一般消費財・サービス流通・小売り)、富士通(ソフトウェア・サービス)などでした。

当月、中国の大手eコマース(電子商取引)プラットフォームでクラウドベンダー企業でもあるAlibaba Group Holding(中国/⼀般消費財・サービス流通・⼩売り、以下「Alibaba」)を再度組み入れました。当ファンドは長らく同社を前向きには評価しておらず、特にTencent Holdings(中国/メディア・娯楽、以下「Tencent」)と比較すると有望性に乏しいと考えていたため、これは異例のことです。ちょうど3年前にあたる2022年9月の運用コメントでTencentの株価がまもなく底を打つと予測しました。実際に、同社株価は翌月の2022年10月に底を打ち、その後3年間でおよそ250%上昇しました。Alibabaの株価もすでに底を打っているとみられますが、まだ回復の初期段階にあると考えています。地政学的リスクや規制面の観点でよほど特別な出来事が発生しなければ、Tencentと同様に長期保有をする方針です。

業績悪化の背景

ここでひとつ、明確にしておくべきことがあります。多くの人はAlibabaの業績が2021年以降に悪化したのは、中国政府によるAnt Group社(中国)の取り締まりが原因だとは考えていますが、それは主たる要因ではなかったというのが当ファンドの考えです。同社にとって問題なのは規制ではなく、競争の激化です。中国市場における過度な競争は構造的な問題であり、当ファンドが常にTencentを優先的に組み入れ、現在も主要組入銘柄となっているのもそのためです。

Tencentの主力事業であるゲーム事業には、有力な競合先がNetEase社(中国)1社しかありません。同社は収益性を最重視する企業で、積極的に競争を仕掛けてくるような相手ではありません。また、バーチャルアイテムの価格を下げてもゲームのユーザー数は増えないことから、ゲーム事業で何より重要なのはより優れたゲームを開発することであって、他の分野のように価格を下げることではありません。したがって、Tencentの競争環境は非常に健全だと考えています。

対して、Alibabaが置かれた状況は全く異なります。2017年から2018年にかけて、Alibabaの主要な競合先はJD.com社(中国、以下「JD.com」)しかなく、しかもAlibabaの方が優位に立っていました。しかし2021年から2022年にかけて、PDD Holdings社(以下「Pinduoduo」)、Douyin Group社(以下「Douyin」)、Kuaishou Technology社(以下「Kuaishou」)が参入し、主要な競合先は1社から4社に増えました。そのため、Alibabaが運営する「Taobao」と「Tmall」の市場シェア合計は、2021年の推定50%から2024年には同34%に低下しました。ただし市場首位の地位は保っています。一方、新規参入組(Pinduoduo、Douyin、Kuaishou)の市場シェアは同期間に合計28%から46%(Pinduoduoが20%、Douyinが20%、Kuaishouが6%)に伸びました。

当ファンドでは、規制面の問題は経営陣の注意が競争熾烈化への対処に振り向けられるきっかけとなっただけで、Alibabaの業績が悪化した主要因ではないとみています。PinduoduoとDouyin、Kuaishouが参入したのは、Alibabaが初期段階で守りきれなかった2つの未開拓市場です。Pinduoduoが重視したのはきわめて安価なノーブランド商品と中低所得者層のユーザーで、当時はAlibabaが積極的に参入するには収益性が十分ではありませんでした。DouyinとKuaishouは当初、ショート動画アプリ(Douyinは中国版TikTok)で、ライブストリーミング(インターネットを通じてリアルタイムで映像や音声を配信・再生する技術)を利用してeコマースに参入しました。ライブストリーミングは、1)売り手が商品の使い方を実演できること、2)売り手が顧客からの質問にリアルタイムで回答できること、3)時間つぶしに利用するユーザーが多いといった複数の点でeコマースに優位性をもたらします。ライブストリーミングの主な欠点は、買い手が売り手の販売戦術に影響されやすく、衝動買いにつながりやすいということです。また、ライブストリーミングを利用したeコマースでは、顧客定着率が比較的低いのが実情です。いずれにせよ、Alibabaは中低所得者層向けでもライブストリーミングでも後れをとっていました。加えてAlibabaは、ローカルサービス(フードデリバリー)ではMeituan社(中国、以下「Meituan」)に、グローバルマーケットでは当ファンドの組入銘柄であるSea(シンガポール/メディア・娯楽)やTikTokに先を越されていました。そして2021年から2023年にかけて、グループCEO、会長、主要事業部門の責任者に至るまで、経営陣が大幅に入れ替わりました。中国のeコマース最大手であるAlibabaは、手元の切り札を見誤ったことになります。

成長軌道への回帰

Alibabaの主力事業であるeコマース事業は、数四半期前から既に安定化の兆しを見せていました。2024年第1四半期以降、同社の市場シェアは30%台前半で推移しています。重要なのは、顧客管理収益(販売者に課金される手数料と広告収入)が、複数の収益改善施策の効果で、2024年12月期に流通取引総額の伸びを上回るペースで回復したことです。同時に、eコマースに関して収益性を重視する姿勢を強め、他分野に投資する企業が増えたことから、競争の熾烈度もわずかに低下しました。一方で、ショート動画プラットフォームの限界が見え始めました。ショート動画プラットフォームは商品を顧客に初めて紹介する方法としては優れていますが、リピーターにサービスを提供するプラットフォームとしてTaobaoが不可欠であることを、出店者側が再認識し、シェア拡大の勢いは鈍化しました。Pinduoduoはグローバル事業の「Temu」に重点を移しており、その資金源として国内事業の収益を高く保つ必要があります。さらに今年はJD.comがフードデリバリー事業の強化に乗り出し、Meituanへの対抗姿勢を強めています。フードデリバリーは利用頻度がきわめて高いことから、新規ユーザーを獲得して本業に誘導するための戦略であると考えられます。Alibabaは参入が遅れたものの、現状では意外にも勝ち組に入っています。公式な数字ではありませんが、Alibabaの日次注文数は、7月時点でMeituanの3分の2以上に達したとされ、従前の3分の1から大きく拡大しています。

Alibabaの業績は2021年から2023年にかけて惨憺たるものでしたが、何が変わったのでしょうか。Alibabaは5年前ほど強力ではないにしても、まだ切り札を持っています。組織がようやく安定し、カードの切り方がよくなったことが収益改善の要因であると考えます。現会長で創業者の1人である蔡崇信(ジョセフ・ツァイ)氏とCEOの呉永銘(エディー・ウー)氏が就任したのは2023年9月で、同グループはその後、大規模な組織再編を行いました。その一環として、社内で最も尊敬されている若手経営者の一人である蒋凡(ジャン・ファン)氏をeコマース事業グループ全体のリーダーに昇格させ、また組織の簡素化を進めました。

同社はかつて「1+6+N」体制を採用していて、事業が6部門に分かれ、構造的に分散化されていました。現在では、中国eコマース、国際デジタルコマース、クラウドインテリジェンスという3大部門と非主力事業のみという形に簡素化されています。こうした再編成によって、社内体制は安定しました。ここで重要なのは、かつて別々に事業を営んでいたグループが同じ傘下に入り、シナジー効果によって市場で競争力を高められるようになってきたことです。

当ファンドでは、クイックコマース(注文から配達までがごく短時間で完了するサービス)はAlibabaの牽引力、さらには同社独自の強みになり得ると考えています。中国eコマースとローカルサービス(クイックコマースやフードデリバリーが属していた事業部門)は、組織再編までは別々のグループでしたが、現在は同じグループに属しています。これまで同社のフードデリバリー事業は、主にEle.meアプリとAlipayのミニプログラムを通じて運営されていました。同社は今回、「閃購」というタブを主力アプリであるTaobaoのトップ画面に配置しましたが、これは同事業の戦略的重要性を示すものです。その効果は同社の市場シェアが伸びたのをみれば火を見るより明らかです。さらに重要なのは、フードデリバリーとクイックコマースが主力のコマース事業にシナジー効果をもたらすということです。2026年3月期第1四半期決算説明会における同社経営陣のコメントを要約すると以下の通りです。

- クイックコマースの月次アクティブユーザー数が前月に3億人に達した(Meituanに迫る数字と考えられる)

- クイックコマースの寄与で前月にTaobaoアプリの日次アクティブユーザー数が20%増加した

- クイックコマースの利用頻度の高さが寄与し、ユーザー1人当たり平均購入日数が大幅に増加した

- トラフィックが増加したことで、広告収入と顧客管理収入の増加が見込める

- クイックコマースによってユーザーのエンゲージメントが高まったことで、販促およびマーケティング費用を削減できる

- 会社としてはこの傾向が続くと予想している

同社はさらに、自社ローカルサービスの「Amap」への組み込みを強化すると発表しました。Amapは中国最大の地図アプリで、同社が保有するもうひとつの優良資産です。クイックコマースと主力事業のシナジー効果を発揮できれば、同社はクイックコマース事業を手がけていないPinduoduoやDouyin、Kuaishouなど新規参入組に対する優位性を取り戻すことができると考えます。

当ファンドは引き続きAlibabaの事業を注視していきますが、同社は正常な軌道に戻っていると考えています。Alibabaの主力事業は全般的に成長軌道に戻り、クイックコマース投資がまだ収益性改善に寄与していなかった2025年3月期から今後5年間で、セグメント調整後EBITA(利息・税引・無形固定資産減価償却前の当期純利益)の年平均成長率は最低でも5%に達する見通しです(当ファンドの考えでは控えめな数字)。さらに国際事業は黒字化し、クラウド事業も急成長を続ける見込みです。こうした点を総合すると、グループ調整後EBITAの年平均成長率は10%台前半に達するでしょう。加えて、同社は自社株買いを続けて発行済み株式総数を減らし、10%台半ばのEPS(一株当たり純利益)成長率を実現すると考えられます。

したがって今後、同社がクイックコマース、フードデリバリー事業とローカルサービス事業で確固たる地位を築くことに成功すれば、既存事業のeコマースからクイックコマースとフードデリバリー、ローカルサービスにまで広がる事業を大規模に展開し、消費者の日常的ニーズをもれなく充足できる中国で唯一の企業へと脱皮できるということになります。また、将来的には有料会員サービスのバンドルなどを通じてエンゲージメントを強化し、さらなるシナジー効果を生み出すこともできると考えています。

Tencentの辿った道も同じ

Alibabaの有望性に対する自信は、同社がTencentと同じ軌跡を辿るのではないかという考えにも由来しています。2018年から2019年にかけて、Tencentは2つの大問題に直面しました。それは、未成年者保護に関する規制が強化され、業界全体で新規ゲームのライセンス承認が停止されたことや、ショート動画が台頭し(DouyinとKuaishou)、Tencentが完全に乗り遅れたことです。

同社は当時、主力事業における利益確保に注力する一方、様々な投資先(JD.com、Pinduoduo、Meituan、Seaも含む)に資金を投じ、事業展開をその投資先に任せていました。しかし、ショート動画の台頭によって同社の主要メディア資産の利用時間が激減し、広告事業の大幅な減速を招きました。同社のショート動画に対する取り組みは完全に失敗し、士気が低下しました。その後2020年になって、初めて主要資産であるWeChatにショート動画を導入し、WeChat動画アカウントを立ち上げました。コロナ禍の影響で厳しい事業環境が続きましたが、2023年には動画アカウントが軌道に乗り始めました。他は2022年9月の運用コメントに要約してあります。

両社の類似点は2つあります。

- TencentとAlibabaがいずれも、優良資産の有効活用を通じて次なる重要セグメントの成長を促進し、それによって生まれたシナジー効果を優良資産に返す取り組みを始めたこと。

- 組織としての自信を取り戻したこと。両社はいずれも手元に切り札をもっていたにもかかわらず、うまく使いこなせておらず、自信が回復したことで使いこなせるようになったこと。

今回はクラウドとAIビジネスについて触れていませんが、Alibabaの全貌を一度で伝えるのは困難なので、次回以降でさらに詳しくお伝えします。

中国の規制環境

中国の規制環境は国外にいる人の多くが懸念を感じていますが、国外から情勢を眺めている人が見落としがちなのは、中国では規制環境に周期性があるという点です。今のようにマクロ環境が弱含んでいる時、中国政府は緩和的な政策をとる傾向があります。民間部門に経済を支えてもらう必要があることが明らかだからです。政策の支援があれば、対中投資のリスクは国外から情勢を眺めている人の多くが考えているよりかなり小さいものになります。

習近平主席は今年2月、民間企業の経営者と異例の公開会談を行いました。Alibaba創業者の馬雲(ジャック・マー)氏も出席し、習主席と握手を交わしました。これはきわめて心強いシグナルです。民間の企業家が政府の重要な目標を理解し、それに従う限り、規制環境は比較的穏やかなものになると考えられるからです。

当ファンドの中国・香港銘柄の組入比率は2025年2月に合計20%を上回り、現在もその水準を保っています。現時点では、当ファンドは中国と香港に関して引き続き比較的ポジティブな見方をしています。

2025年8月の運用コメント

株式市場の状況

<⽇本の株式市場>

2025年8月、日本株式市場の代表的な指数であるTOPIX(配当込み)は前月末比で4.52%上昇、日経平均株価も同4.01%の上昇となりました。

月前半は、米国の雇用統計で非農業部門雇用者数が市場予想を下回り、労働市場の軟化が意識されたことで米国株が急落しました。その影響を受けて日経平均株価も急落し、一時4万円を割り込む場面もありましたが、雇用統計の弱さが米国利下げ期待を高め、世界的な株高を誘発しました。加えて、国内では主要企業の好決算により企業業績の底堅さが再認識され、日本株式市場は一段と騰勢を強める展開となりました。こうした強い上昇基調のなか、月半ばにはトランプ米大統領が対中相互関税の一部を再び90日間延期すると発表し、投資家心理に安心感を与えたことから株式市場は続伸し、日経平均株価は連日史上最高値を更新しました。

その後、月後半にかけてはジャクソンホール会議を控え様子見ムードが広がり、利益確定売りも重なって調整色が優勢となりました。ジャクソンホール会議では、米連邦準備制度理事会(FRB)のパウエル議長の講演が9月の利下げ観測を一段と強めるものとなったほか、米国のNVIDIA社が中国向け輸出に関する不安を残しつつも堅調な決算を発表したことも市場を支え、米国株式市場は堅調に推移し、日本株式市場も底堅い動きを見せ、前月末比で大幅高となって当月を終えました。

<アジアの株式市場>

当月、⽇本を除くアジア市場に使⽤される⼀般的な指数であるMSCIアジア指数(⽇本を除く、⽶ドル建て)は、前月末比1.29%上昇しました。国別で見ると、シンガポール、中国などが上昇した一方、インド、韓国などは下落しました。当月、中国の上海総合指数は10年ぶりの高値に達しました。一方、インドは、米国から50%という想定外の懲罰的関税を課されたことで、市場が低迷しました。

中国市場が上昇したのは、素材セクターと情報技術セクターが好調なパフォーマンスを記録したことによるものです。中国政府の「反内巻政策(中国国内における過度な価格競争や生産過剰の抑制を目指す政策)」によって景気循環銘柄の株価が押し上げられ、AI(人工知能)やロボット関連への設備投資の勢いが底堅かったことが、テクノロジーセクターの株価上昇要因となりました。さらに、香港市場はストックコネクト制度(上海証券取引所と香港証券取引所の相互間で行われる人民元建て上場株式の取引)により、中国本土から記録的な資金が流入したことも追い風となりました。これは中国本土の投資家が香港の上場株式に高い関心を持っていることを示しています。

一方、インド市場では、トランプ米大統領がインドのロシア産石油購入について、インドに対し25%の追加関税を課すという予想外の発表を行ったことで、株価が急落しました。この措置により、インドの対米輸出に課せられる関税率は当月後半から最大50%に拡大しました。これによりインドは他のアジア諸国より不利な立場に置かれ、主要輸出セクター、とりわけ繊維・衣料、資本財、宝石・宝飾品などに影響が及ぶ見通しです。

インドネシアでは当月後半に主要都市で国会議員の住宅手当の引き上げに対する抗議デモが発生しましたが、これは生活費の上昇と所得格差の拡大に対する国民の不満が高まっていることを示しています。この事態を受けて、プラボウォ大統領は議員手当を一部見直すと発表し、国民感情の鎮静化と市場の信頼回復に努めています。

ファンドの運用状況

当月、当ファンドのパフォーマンスは、前⽉末⽐4.90%の上昇となり、参考指数であるMSCI AC Asia Index(円ベース・配当込み)の同0.69%の上昇を4.21%上回りました。

セクター別では、一般消費財・サービスセクター、コミュニケーション・サービスセクターなどがプラスに寄与した⼀⽅、情報技術セクター、ヘルスケアセクターがマイナスに影響しました。

当ファンドのパフォーマンスにプラスに寄与した銘柄は、ソフトバンクグループ(電気通信サービス)、ヨネックス(耐久消費財・アパレル)、サンリオ(一般消費財・サービス流通・小売り)などでした。⼀⽅、マイナスに影響した銘柄は、Taiwan Semiconductor Manufacturing Company(台湾/半導体・半導体製造装置)、GDS Holdings(中国/ソフトウェア・サービス)、日立製作所(資本財)などでした。

当月、当ファンドは好調なパフォーマンスを記録しました。これは、ソフトバンクグループ、サンリオ、Pop Mart International Group(中国/一般消費財・サービス流通・小売り)、ヨネックス、Sea(シンガポール/メディア・娯楽)といった好決算を発表した企業が牽引したことによるものです。しかしそうしたモメンタム株の上昇があまりにも急激だったため、これを機会に利益を確定し、組入比率を引き下げました。とはいえ、当ファンドは当該銘柄の長期的有望性は変わらないと考えており、保有は続けていく予定です。

当ファンドはこのところのモメンタム株の急騰、とりわけ米国とアジアの一部地域における急騰は警戒が必要だと考えています。世界の株式市場が現在の上昇基調に入ったのは2023年ですが、それから現在まで「押し目買い」戦略(株価が上昇トレンドにある際に、一時的に株価が下がったときに株を購入する投資手法)が非常にうまく機能したことで、投資家の間に押し目を拾い続けようという心理が生まれました。これは賢明な戦略となり得ます。なぜなら、投資家が、市場の転換点を早期に認識し、多少の損失を受け入れて撤退するだけの賢明さを持っていれば、投資家が判断を誤るのは一度だけ、つまり市場が本当に転換した時点だけで済むからです。しかし、たいていの投資家は自制心に欠け、市場が反転したことが明らかになっても押し目買いをやめられず、下落相場でナンピン買い(価格が下がった株を買い増し、平均取得単価を下げる手法)を続け、さらに悪いことには、結局はバブルで終わってしまうような急騰株を買い続けたりします。米国とその他の国との貿易協定によって今後の見通しはかなり立ちやすくなったものの、市場の不透明感は依然払拭されていません。当ファンドは米中関係の動向に加え、関税の影響が本格的に表れてきた時点で米国の経済とインフレがどう転ぶかを引き続き見守りたいと考えています。これらの問題は、どちらも市場の行方を大きく左右させうるものです。モメンタム株主体の上昇によって一部保有銘柄のバリュエーションが割高になったことを踏まえ、当ファンドは当月、成長率は低くても事業が強固で耐久性に富み、バリュエーションが割安で、配当の高い銘柄、例えばオリックス(金融サービス)、伊藤忠商事(資本財)、光通信(資本財)、三菱UFJフィナンシャル・グループ(銀行)などにポートフォリオを選択的にシフトしました。

2023年から現在までの実績を振り返ると、当ファンドのパフォーマンスに大きくプラス寄与した銘柄は、Taiwan Semiconductor Manufacturing Company、MakeMyTrip(インド/消費者サービス)、ソシオネクスト(株価が上がり切った時点で売却済み)、サンリオ、Samyang Foods(韓国/食品・飲料・タバコ)といった高成長銘柄でした。一方で、HSBC Holdings(香港/銀行)、三菱UFJフィナンシャル・グループ、Tencent Holdings(中国/メディア・娯楽)といった株主還元が高く、より安定的な銘柄からも堅実なリターンを得ることができました。当ファンドでは、目覚ましいリターンをもたらすのは主に高成長銘柄だと考えています。定義上、利益成長率が一桁台半ばしかない企業は、株価がきわめて割安な時点で購入し、大幅な評価見直しが実現しない限り、株主に目覚ましいリターンをもたらすことはほぼできません。そうした高成長銘柄の好例が既に売却済みの三菱商事(2023年2月の月次報告書を参照)への投資でした。このように目覚ましいリターンをもたらすのが高成長銘柄なら、なぜ高成長銘柄を組み入れないのかと疑問に思う方もおられることでしょう。

現在のような強気相場では、高成長銘柄が最高のリターンをもたらすので、それだけを保有すべきだ、と言うのは簡単です。実際に当ファンドも以前はそうしたアプローチで臨みました。そして2022年に成長株の弱気相場が到来した際に、大幅なアンダーパフォームに苦しむことになったのです。現在はまさに当時と同様の環境なので、あの時に得た教訓を思い出して慎重になるべきなのです。

当ファンドの目標は、適正で比較的安定したリターンを上げることです。まず、私が考える「適正なリターン」とは何かを明確にしたいと思います。米ドルのリスクフリーレート(リスクがほとんどない商品から得られる利回り)がおよそ4%であることを考えると、年間リターンが米ドル建てで10%台半ばというのが適正であると考えます。実際に、年率15%でポートフォリオを複利運用すると、5年後には約2倍になります。当ファンドが組入銘柄で許容できるリターンの最低値は、確実性が高く安全な銘柄であれば10%台前半です。

「 多くの投資家は成長こそが重要だと勘違いしている…だが成長だけで収益を上げられるという保証はない。重要なのは、他者の参入を阻む障壁と持続可能な付加価値である」-クリストファー・ホーン卿

英国の著名なヘッジファンドである「The Children's Investment Fund Management(TCI)」の創設者で、史上最も成功した投資家の一人であるクリス・ホーン卿のこの言葉は、まさに至言です。これは当ファンドのアプローチでもあります。競争優位性がなければ成長できても持続可能ではなく、早晩競争に敗れ去ってしまいます。したがって、当ファンドはどんな時であれ、まず事業の強さに注目し、その上で成長性に目を向けるようにしています。短期的に成長が見込める企業はどこにでもありますが、その成長を持続させる強みを持つ企業かそうでないかを見分けるのが当ファンドの役割です。特にアジアでは、アジアに流入するグローバル資本が通常、成長を求めるため、投資家は成長を追いかける傾向があります。そのため、成長銘柄、特に短期的成長率は高いものの強力な参入障壁を備えていない銘柄が過大評価され、それほど成長しない銘柄は見過ごされて過小評価される傾向があります。そうした銘柄はバリュエーションが相対的に低いため、安定的な優良銘柄で株主還元率が高ければ、トータルリターン(配当と自社株買いの上昇を含む)が10%台半ばに達し、当ファンドの条件を満たす可能性は十分にあります。

また、優良安定銘柄には高成長株との相関性が低い傾向があります。同時に、モメンタム株主体の買いの流れに左右されにくいという傾向もあります。一方で、高成長銘柄は持続不可能な水準まで買われた後で下げに転じ、高値で追った投資家が多額の損失を被るといった事態も高頻度で発生します。景気が後退局面に入ると、投資家はたいてい極度に悲観して冷静さを失い、高成長銘柄を大幅に割安な水準で売却してしまいます。そのため、高成長銘柄には超割高状態と超割安状態の両極端の間で大きく揺れ動く傾向があります。高成長銘柄は優良安定銘柄よりボラティリティが大幅に高いので、安定銘柄は市場低迷期に株価が下落した高成長銘柄を買うための資金源として活用することができます。したがって、目標リターンが10%台半ばの場合であっても、市場低迷期の資金源として活用できるというオプション価値を考えると、安全で確実、かつ安定的な銘柄であれば、リターンが10%台前半でも受け入れることができると考えます。ある意味では、現金はリスクフリーであり、株式市場がどんなに悪化しても(名目上は)価値が下がらないので、オプション価値はさらに高くなります。しかし現金がもたらすリターンはごくわずかであることを考えれば、中長期的な視点では、多額の現金を長期保有するよりも、優良で安定した銘柄でリターン要件を満たすものを保有する方が好ましいでしょう。

当ファンドはアジア全域を対象としたファンドであり、複数市場に分散投資されています。当ファンドの目標の一つは比較的安定したリターンを上げることです。その点、アジア地域の好ましいところは、広大で多様性に富んでいるため、優れたリターンを上げる市場が年によってまったく異なる可能性があることです。例えば2023年は中国市場がきわめて低調でしたが、他の市場は好調でした。2024年は韓国が低調でしたが、中国は好調でした。今年は今のところ、インドがこれまでと一転して大幅に低迷しています。このような特徴があるため、銘柄数を25~40に絞り込んでも十分に分散型のポートフォリオを構築し、比較的安定したリターンを上げることができます。ところがまさに、複数市場に投資するが故に、当ファンドのリターンは、ある特定の年に最も好調だった市場のリターンを下回る可能性はきわめて高くなります。しかしそれぞれの市場に浮き沈みがあるので、当ファンドはポートフォリオのリバランスを積極的に行い、有望な銘柄が多いと考えられる市場の組入比率を高めに設定し、有望な銘柄が少ないと考えられる市場の組入比率を低水準に保っています。長期的にはアジアの各市場でアウトパフォームし、より安定的なパフォーマンスを上げたいと考えています。

以下は当ファンドのパフォーマンスとアジア各国の指数を比較したものです(単純化するためASEANを1つの市場として扱っています)。

2025年7月の運用コメント

株式市場の状況

<⽇本の株式市場>

2025年7月、日本株式市場の代表的な指数であるTOPIX(配当込み)は前月末比3.17%上昇、日経平均株価も同1.44%の上昇となりました。

月前半の日本株式市場は、前月末の急騰を受けた利益確定売りが優勢となるなか、米国による相互関税の動向や参議院議員選挙で与党が苦戦するとの見通しなど、先行きへの不透明感が強まり、株価の動きは限定的となりました。また、米NVIDIAによる中国向けAI半導体の輸出再開報道や、米連邦準備制度理事会(FRB)のパウエル議長解任を巡る話題など、強弱入り混じる材料が相次いだこともあり、株式市場は方向感に乏しく、もみ合いが続く展開となりました。

月後半に入ると、20日に実施された参議院議員選挙では、与党が非改選議席と合わせても過半数を獲得できなかったものの、市場では想定内の結果と受け止められたため、連休明けの22日の株式市場への影響は限定的に留まりました。翌23日には、日米通商交渉の合意が報じられたことで株価が一気に押し上げられ、24日のTOPIXは過去最高値を更新し、日経平均株価も急騰する展開となりました。その後は、急ピッチな株価上昇に対する過熱感から一時的な調整が入ったものの、月末には米ハイテク銘柄の好決算の影響などを受けて反発し、日本株式市場は前月末比で大幅高となって当月を終えました。

<アジアの株式市場>

当月、⽇本を除くアジア市場に使⽤される⼀般的な指数であるMSCIアジア指数(⽇本を除く、⽶ドル建て)は、前月末比2.63%上昇しました。国別で見ると、インドやフィリピンを除き概ね上昇しました。米国の貿易政策によって、世界貿易の先行きは依然として不透明です。トランプ米大統領は新たな国別の関税政策を発表しましたが、今後の交渉には引き続き前向きな姿勢を示しました。

中国・香港市場は、中国政府の「反内巻政策(中国国内における過度な価格競争や生産過剰の抑制を目指す政策)」によって企業の収益性が改善し、合理的な競争につながるとの期待感が高まりました。AI(人工知能)セクターやロボティクスセクターは中国の次なる成長ドライバーとして、加速度的な勢いで市場が拡大しています。NVIDIA社(米国)がH20チップ(AI半導体)の対中国向け輸出を再開したことも、AIに対する市場心理のさらなる向上に寄与しました。

韓国市場は李在明(イ・ジェミョン)新大統領が改革路線を打ち出し、家計支出拡大策、コーポレートガバナンスや株主の権利強化策などが公約として掲げられていることが投資家に好感され、年初来の高値を更新しました。一方で、法人税と証券取引税の引き上げが発表されたことで、一部で利益確定売りが見られました。

タイ市場は、タイ・カンボジアの間で長年にわたって続いてきた国境紛争が再燃したにも関わらず、力強く反発しました。停戦合意後も緊張状態は続いていますが、タイ企業に対する影響は限定的に留まると考えています。

インド市場は、米国が発表したインドからの輸入品に対する関税率が25%と予想を上回ったことから、インド市場は月末にかけて急落しました。

ファンドの運用状況

当月、当ファンドのパフォーマンスは、前⽉末⽐3.51%の上昇となり、参考指数であるMSCI AC Asia Index(円ベース・配当込み)の同5.48%の上昇を1.97%下回りました。

セクター別では、金融セクター、資本財・サービスセクターなどがプラスに貢献した⼀⽅、ヘルスケアセクター、一般消費財・サービスセクターがマイナスに影響しました。

当ファンドのパフォーマンスにプラスに寄与した銘柄は、Taiwan Semiconductor Manufacturing Company(台湾/半導体・半導体製造装置)、Futu Holdings(香港/金融サービス)、Tencent Music Entertainment Group(中国/メディア・娯楽)などでした。⼀⽅、マイナスに影響した銘柄は、サンリオ(一般消費財・サービス流通・小売り)、Hugel(韓国/医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス)、Converge Information & Communications Technology Solutions(フィリピン/電気通信サービス)などでした。

「新しい時代を作るのは老人ではない!」

—クワトロ・バジーナ(シャア・アズナブル)(出典:サンライズ 『機動戦士Ζガンダム』第50話より)

2024年12月の運用コメントで、当ファンドが2024年に犯した最大の過ちは「ポップトイ(箱を開封するまで何が入っているかわからない仕様の商品)」を販売している中国企業の組み入れを見送り、同企業の株価が昨年1年間で300%以上も上昇したことだと記しました。サンリオ(一般消費財・サービス流通・小売り)を参考にすれば、この企業の組み入れが必要であることは確実に理解できたにもかかわらず、組み入れに踏み切らなかったのです。実際、当ファンドは同社の店舗を訪問し、感銘を受けていました。組み入れを見送ったのは特に香港や中国市場と比較するとバリュエーションがやや割高に見えると感じたからです。そこで年初に株価が調整したタイミングで、組み入れに踏み切りました。同社の株価が年初来約170%上昇したことで、当ファンドの迅速な対応は報われました。その企業とは、今や世界的な人気を誇るキャラクターとなった「LABUBU」を擁する「Pop Mart International Group(中国/一般消費財・サービス流通・小売り)、以下「Pop Mart」」です。

Pop Martは現在38歳の王寧(ワン・ニン)氏が2010年に設立した企業で、中国における新しいタイプの消費財企業を代表する存在です。同社は一般小売の試みが失敗に終わったあと、ブラインドボックス玩具(日本のガチャガチャのように開けるまで何が出てくるかわからない玩具)の販売に転じ、急成長を遂げました。同社の商品は主に20歳から40歳のいわゆるキダルト(子ども(キッズ)と大人(アダルト)を組み合わせた造語、子ども心を持ち続ける大人を指す)層をターゲットにしています。とりわけ業績を押し上げる要因となったのが「MOLLY(モリー)」というキャラクターの人気で、これは同社が香港のデザイナー、Kenny Wong(王信明)氏から取得したIP(知的財産)です。MOLLYはエメラルドグリーンの大きな瞳をした金髪の少女です。唇をとがらせた表情が特徴的で、可愛らしさの中に少し反抗的なところが感じられ、そうした点が若い世代の共感を呼んでいます。ブラインドボックス玩具には実用性はなく、ベイブレードやNintendo Switchのようにそれ自体で遊ぶことはできません。単なる飾り物として、机の上に置いておくだけです。しかし実用性がなくても、若者が自分らしさを表現する手段のひとつとなっています。同社の最もベーシックなブラインドボックスは、日本ではおよそ1,600円で販売されており、一般的なガチャガチャよりはるかに高価ですが、細部が作り込まれており、品質も優れています。

机の上におもちゃを置いておくことがなぜ自分らしさの表現なのか理解できない人もいるかもしれませんが、日本の女子高生を見ればその理由もわかるでしょう。日本では人形のついたキーホルダーをたくさんバッグにぶら下げて自分らしさを表現している女子高生をよく見かけます。こうした女子高生の行動を理解すれば、LABUBUがなぜ同社を世界的なステージに押し上げたのかを理解するのは難しくありません。LABUBUで最も人気があるのは、まさにキーホルダーになっていてバッグに吊るせる形の商品です。LABUBUの人気が本格化した時期を特定するのは難しいですが、BLACKPINKのリサがSNSで自身のLABUBUコレクションを披露したのがきっかけとされることが多いです。ちなみに、LABUBUの生みの親であるKasing Lung(龍家昇)氏も香港出身です。LABUBUには歯がたくさんあってモンスターのような顔をしています。ハローキティのように昔からいるかわいいタイプと全く異なり、「ブサかわ(不細工だけどかわいい)」なところが若者に人気なのかもしれません。サンリオのハンギョドンが人気なのも、少し「ブサかわ」なところがあるからだと言えるでしょう。LABUBUが瞬く間に世界中に知れ渡ったのは、世界的有名人が紹介したためでもありますが、バッグにぶら下げると非常に目立ち、友人が持っているのを見ると自分も欲しくなるためでもあります。バッグにキーホルダーをぶら下げる習慣が定着している日本でも、従来は日本のキャラクターが強かったものの、最近では女の子がLABUBUをぶら下げているのを見かけるようになりました。

Pop Martの業績成長は著しく、売上高は2019年の16億8,000万人民元から、2024年には130億人民元まで成長しました。2024年の売上高に占める海外売上の比率は約40%を占めており、今年は海外売上が中国本土の売上高を上回る見通しです。同社は海外では一般に現地人を採用して運営を任せ、中国企業からグローバル企業への変革を進めています。さらに重要なのは、玩具会社からIP企業への脱皮を進め、玩具というカテゴリーを超えて成長する体制を整えていることです。例えば、MOLLYはもともとディスプレイ用玩具でしたが、数年前にユニクロとコラボしてTシャツを販売しました。同社はLABUBUに関しても玩具だけでなく、リュックサックなどアクセサリーを販売しています。LABUBUのリュックを購入したい人がいるなら、LABUBUのコップ、LABUBUの水筒、LABUBUのティッシュペーパーを購入したい人もいるかもしれません。だとすると、LABUBUをライセンス化して様々な製品につけることもできるので、LABUBUは正真正銘のIPだということになります。

Pop Martとサンリオには興味深い相違点があります。サンリオのキャラクターはハローキティをはじめとして、まだLABUBUより知名度が高いにもかかわらず、Pop Martの利益はサンリオより多く、時価総額も大きいということです。これはサンリオが主にライセンスモデルを採用しているのに対し、Pop Martは垂直統合型のビジネスモデルを採用しているためだと考えます。こうしたアプローチには、いずれも長所と短所があります。サンリオがライセンスモデルを採用しているのは、リスクを低く抑える戦略をとっているからです。ライセンシー(許諾先)に画像をライセンス供与するだけで、同社の業務はほぼ完了します。ライセンシーが製造、流通、在庫管理などを担当し、サンリオはその見返りとして販売した商品のロイヤリティ(使用料)を受け取ります。一方、Pop Martは直営店を運営するなど、あらゆる業務を自社で行っています。サンリオからキャラクターのライセンス供与を受けたブラインドボックス入り玩具を例にとってみましょう。これが10米ドルで売れた場合、サンリオには60セント(6%)のロイヤリティが入り、サンリオにとってはそのほぼ全額が利益になります。一方、Pop Martは10米ドル全額を売上として回収し、コストをすべて差し引いても2~2.5米ドルの利益を上げることができます。その意味で、同社はバリューチェーンにおいてより多くの価値を獲得しているといえますが、その分リスクも高く、売れなかった場合の在庫リスクや店舗運営費用が発生します。現在の急成長期においては、この戦略が最大の価値獲得を可能にしています。将来的には、サンリオも得られる価値をバリューチェーンに沿って拡大していく試みに乗り出してよいと考えます。

*サンリオ製品およびサンリオキャラクターのライセンス製品の最終市場における総売上高は推定約80億~90億米ドル

2025年6月の運用コメント

株式市場の状況

<⽇本の株式市場>

2025年6月、日本株式市場の代表的な指数であるTOPIX(配当込み)が前月末比1.96%上昇、日経平均株価も同6.64%の上昇となりました。

全体としては、米国の関税政策や地政学的リスクの動向に市場が影響を受ける場面も見られたものの、外部環境の改善や米国金融緩和への期待を背景に、リスク選好姿勢が強まった月となりました。

月前半から月半ばにかけての日本株式市場は、米国の関税政策や景気減速への懸念から軟調に推移しましたが、堅調な米雇用統計や米半導体関連株の上昇を受け、市場は持ち直しました。しかし、イスラエルがイランを攻撃したとの報道によって中東情勢への懸念が高まり、一時的にリスク回避の動きが市場を下押ししました。一方で、日銀が政策金利据え置きと国債買い入れ減額ペースの緩和を示し、米連邦公開市場委員会(FOMC)でも政策金利が据え置かれたことが投資家心理を下支えし、外部要因に振らされながらも市場はもみ合いを続けつつ、徐々にレンジを切り上げる展開となりました。

月後半にかけては、中東情勢の激化や米国によるイラン核施設への空爆報道により、一時的にリスク回避ムードが広がりましたが、その後は地政学的な懸念が早期に沈静化したことや米国株式市場の反発を受けて、日本株式市場も上昇基調に転じました。さらに、トランプ米大統領の停戦に関する発言や米連邦準備制度理事会(FRB)高官による利下げ示唆が投資家心理を押し上げ、リスクオンムードが広がりました。値がさ半導体関連株が相場をけん引し、配当権利落ちに伴う再投資の需要も追い風となり、日経平均株価は年初来高値を更新しました。株式市場全体も前月末比で大幅に上昇して当月を終えました。

<アジアの株式市場>

当月、⽇本を除くアジア市場に使⽤される⼀般的な指数であるMSCIアジア指数(⽇本を除く、⽶ドル建て)は、前月末比6.20%上昇しました。中東地域における地政学的リスクの高まりによって金融市場は一時的に混乱をきたしましたが、イランとイスラエルの停戦合意を受けて急速に回復しました。また、米中両国はジュネーブで貿易協議を行い、貿易規制を一部緩和すること、さらなる交渉を行うことで合意しました。

韓国市場は当月大幅に上昇しましたが、その要因となったのは米国株式市場の記録的な上昇でした。急速な拡大を続けるAI(人工知能)ソリューションの分野では、関連企業を巡って明るいニュースが次々に発表されるなど、良好な展開が続いています。韓国の大統領選挙は李在明(イ・ジェミョン)氏が勝利しましたが、同氏はコーポレートガバナンス改革の推進と国内消費の活性化を公約に掲げています。これを受けて投資家の間に韓国の企業価値向上プログラムが急速に進展する可能性があるという楽観的な見方が広がったことなどから、韓国株式に対する投資家心理が好転しました。

一方、タイ市場とインドネシア市場は軟調な値動きとなりました。タイ市場の重しとなったのは、新たな政治的混乱が発生したことでした。これはペートンタン首相がカンボジアの前首相フン・セン氏との電話の中でタイ軍幹部を批判したとされる音声が流出した問題で、倫理規範に違反したとして職務停止命令を受けたことによるものです。インドネシアではプラボウォ大統領の目玉政策である学校給食無償化制度や低価格住宅支援制度の実施が依然難航しています。低所得者層向けの支援策は遅れる可能性が高く、消費マインドの低下要因となっています。

ファンドの運⽤状況

当月、当ファンドのパフォーマンスは、前⽉末⽐6.73%の上昇となり、参考指数であるMSCI AC Asia Index(円ベース・配当込み)の同4.71%の上昇を2.02%上回りました。

セクター別では、情報技術セクター、資本財・サービスセクターなどがプラスに貢献しました。

当ファンドのパフォーマンスにプラスに寄与した銘柄は、アドバンテスト(半導体・半導体製造装置)、Taiwan Semiconductor Manufacturing Company(台湾/半導体・半導体製造装置)、SK hynix(韓国/半導体・半導体製造装置)などでした。⼀⽅、マイナスに影響した銘柄は、Trip.com Group(中国/消費者サービス)、寿スピリッツ(食品・飲料・タバコ)、BYD Company(中国/自動車・自動車部品)などでした。

当ファンドは前月後半に韓国を訪問し、美容、造船、半導体、製薬、ロボット、インターネット、銀行、オンラインゲームなど幅広い業界の企業を取材しました。2023年に投資方針を転換して以降(詳細は2024年11月の運用コメント参照)、韓国市場は当ファンドのリターンに大きく貢献しています。韓国は事業を世界的に展開するグローバル企業が多いという意味では日本と似ていますが、韓国企業は日本企業と比べてバリュエーションが割安だという点が異なっています。

バリュエーションが割安なのは、コーポレートガバナンスが全般的に脆弱であることからある意味で当然と言えるでしょう(「コリアディスカウント」と韓国の企業価値向上プログラムについては2024年3月の運用コメント参照)。さらに、言語や文化の壁もその原因の一つであると考えられます。例えば、当ファンドの主要組入銘柄の一つであるSamyang Foods(韓国/食品・飲料・タバコ)をはじめ、韓国企業の多くが英語による情報開示を適正な形で行っていません。加えて、K-POP、K-Beauty、さらにはK-Foodといった投資テーマの多くは、韓国文化に対する理解がなければ関連企業の将来性を十分に理解できないという特性を有しています。こうした点から、韓国市場に投資して利益を得るのに最も適した立場にいるのは現地の韓国人ではないかと思う人がいるかもしれません。しかし日本市場と同じで、それは部分的にしか当てはまらないと考えます。当ファンドの経験上、現地人が地元市場で有利というのは、多くの人々が抱いている幻想に過ぎず、誰が有利かというのは企業によって異なります。当ファンドの投資対象の多くはグローバル企業のため、世界的な視点で投資対象を判断する外国人の方が、新たなトレンドを把握しやすいという点で現地人より有利だと考えます。サンリオ(一般消費財・サービス流通・小売り)を例にとると、「クロミ」や「シナモロール」のようなキャラクターが海外市場で人気を得つつあることに気づくのは、日本人よりも外国人の方が早いかもしれません。Samyang Foodsも同様で、売上と成長力の源泉の多くは海外市場です。韓国国内で高いシェアを握っているのはSamyang Foodsより「辛ラーメン」のNongshim社(韓国)ですが、海外でSamyang Foodsの即席麵「ブルダック」の人気が高まっていることに気づくのは、現地の韓国人より海外の投資家の方が早いでしょう。当ファンドは投資先の検討にあたって、必ず「現地人」の目と「外国人」の目という複眼的視点で評価するように心がけています。一方ではその国に関する知識を生かし、他方ではアジア地域全体、時には米国や欧州など他地域の調査で得られた知見を参考にしています。現地に関する知見とアジア地域全体、あるいは世界全体に対する視点を組み合わせるというのは当ファンドならではの優位な手法で、今後もこのアプローチを駆使してアジア全域でリターンの創出を目指してまいります。

当月末現在、当ファンドの韓国株式の組入比率は18.4%で、参考指数であるMSCI AC Asia Indexを大幅に上回っています。以前、韓国市場がそれほど有望ならば、韓国株式の組入比率を60~70%に引き上げてはどうか、と尋ねられたことがあります。それに対する当ファンドの答えは、「ありえない」です。上記の質問は、有望な銘柄があるならその銘柄の投資比率を30~40%に引き上げてはどうかといっているようなものです。当然ながらそんなことはありえません。原則論からいえば、一市場全体の組入比率ですら最大30~40%に抑えるのが当然と考えます。当ファンドの投資理念はリスク管理に最大の比重を置いています。投資にはテールリスク(まれにしか起こらないはずの想定外の暴騰・暴落が実際に発⽣するリスクのこと)や思いがけない問題がつきもので、どれほど将来性のある国でも、どれほど有望な企業であっても、それは変わりません。まったく想定外の問題が発生しても大きな損害を被らないようにするには投資先をある程度分散する必要があり、また投資額を一定以下に抑える手法も欠かすことができません。当ファンドは投資先を分散し、アジア全域に適正比率で配分することで、一市場でテールリスクが発生して壊滅的な損失を被る事態を回避しています。

当月、韓国では2024年末の政治的混乱から半年を経てようやく大統領選挙が行われ、大方の予想通り、革新系政党「共に民主党」の李在明(イ・ジェミョン)氏が第21代大統領に就任しました。政治面の先行き不透明感が解消し、新政権が企業価値向上プログラムに本腰を入れて取り組む姿勢を示したことで、韓国市場は当月、好調なパフォーマンスを記録しました。当ファンドは韓国銘柄の組入比率を高く設定していたため、当月はそうした銘柄がリターンに大きく貢献しました。

以下、今回の韓国取材で得られた知見のうち主なものをご報告します。

K-Beauty - 高い成長率を維持

K-Beauty(韓国コスメ)については2024年6月の運用コメントで取り上げましたが、韓国の化粧品会社は2023年以降、当ファンドの重点分野の一つです。これまでも幾度となく指摘してきた通り、当ファンドが志向するのは、様々な消費財の中でも⽀出額が収入の増加に応じて継続的に増えていくような商品カテゴリーですが、化粧品はその代表例です。2024年に当ファンドの運用コメントで取り上げたK-Beautyのスキンケア製品は、欧米市場における浸透率が高まったこと、意外なことに中国市場において安定化の兆しが見られたことから、引き続き堅調な成長軌道を維持しています。

今回の取材ではスキンケア製品に加え、当ファンドが将来有望と考えている医療用美容機器メーカー(ボツリヌストキシンなど)や家庭用美容機器メーカーとも面談しました。韓国市場で最も有利な点は、同国の美容文化がきわめて根強いものであること、そして業界全体でイノベーションを推進し、手頃な価格で最新の美容製品が購入できる状態を作り出していることだと考えます。ボツリヌストキシンを例にとると、韓国製品は、Allergen社(米国)のオリジナル製品「BOTOX」の3分の2以下の価格でありながら、十分に満足のいく効果が期待できます。韓国は海外からの旅行者に割安で満足度の高い医療美容を提供する国として知られ、医療用美容機器でグローバルな評価を築きつつあります。現在、そうした製品は米国、欧州、中東を含む世界各国に販路を拡大していますが、ここで重要なのは、医療用美容機器は規制の対象となっているため、化粧品より大幅に参入障壁が高いという点です。こうした成長率と参入障壁の高さは投資家に高いリターンをもたらすというのが当ファンドの見方です。

造船 - 10年周期の上昇局面

2025年3月、Financial Times紙に「Why ships are the new chips(造船業界はなぜ新たな半導体業界なのか)」と題する記事が掲載され、造船業の重要性が高まっているという指摘がなされました。数十年にわたる再編と紆余曲折を経て、造船が事業として成り立っている国はもはや中国、韓国、日本の3か国しかありません。現在、米国は国家安全保障の観点から自国の造船能力不足を問題視していますが、中国の造船能力は推計で米国の200倍以上に達しているため、米国は韓国と日本の造船業界に大幅に依存せざるをえなくなるでしょう。

造船業界は景気循環が激しいことで知られており、通常は上昇期が10年程度続くと次の10年程度は下降期に入ります。現在は10年にわたる下降サイクルを脱し、上昇期に入った段階で、とりわけ海軍艦艇やLNG船(液化天然ガス(Liquefied Natural Gas)を運ぶためのタンカー)など、特定の種類の船舶の需要は非常に旺盛です。供給は不足気味で、その一部要因は欧米の一部船舶会社が地政学的要因から中国船の購入を控えていることにあります。一方で、韓国の造船会社は10年にわたる景気低迷期の後であることから、生産能力の拡大に消極的です。韓国の造船会社は設備投資額を抑制しながら堅調に収益をあげることで、財務の健全性と株主還元能力を急速に改善しています。

ピークがいつなのかを予測することは困難ですが、1つの上昇サイクルは10年程度続く傾向があるので、現在はまだこの上昇期の初期段階にいると考えられます。通常の景気循環は別にして、環境負荷に関する要求の高まりも、船主に環境負荷の低い新型船舶への転換を迫る要因となっています。さらに、韓国の造船会社が設備投資に対して慎重姿勢をとっていることから、業績のピークは下がっても、その分だけ上昇期が長く続く可能性が出てきています。当ファンドはHyundai Marine Solution(韓国/資本財)という船舶MRO(メンテナンス(Maintenance)、修理(Repair)、オーバーホール(Overhaul)を指し、船舶の運用を維持し、寿命を延ばすために必要な活動全般のこと)企業を組み入れています。同社は基本的に船舶用エンジンの保守・修理サービスを提供しています。この事業には安定的かつ継続的な受注が見込め、造船業の景気循環の影響を受けにくいという特性があります。当ファンドはこの他に、韓国のLNG船に特化した造船会社の組み入れも開始しました。

金融 - 企業価値向上でマクロ面の不確実性に対応

韓国の企業価値向上プログラムについては2024年3月の運用コメントで取り上げましたが、このプログラムに真っ先に取り組んだのが銀行でした。当ファンドはかつてKB Financial Group社(韓国)を保有していましたが、既に利益を確定しています。

韓国の銀行では、長年にわたって株主還元率が低水準に留まっていました。韓国の銀行には一般にマクロ経済の低迷期に国家と同調して経済の調整役を担う役割が求められており、それが株主還元能力を抑制していたためです。しかし「企業価値向上」という流れの中で、規制当局の姿勢は変わりつつあります。銀行が目標の普通株式等Tier1⽐率(CET1比率、損失吸収力の高い自己資本をリスクアセットで割ったもの。より質の高い自己資本の割合を示した指標)を維持できれば、余剰資本を株主に分配することができます。大手銀行の多くは株主還元率の目標を40~50%としていますが、これは妥当な数字だと考えます。

しかしソウルを訪問して肌で感じたのは、韓国のマクロ環境が厳しさを増しているということです。銀行事業には景気循環に左右されやすい性質があるので、銀行はこれからやってくる試練に耐えられることを証明する必要があります。また企業価値向上プログラムに率先して取り組んだことから、銀行のバリュエーションが割安なのは市場関係者にとって既に周知の事実です。

一方で、企業価値向上プログラム全般は大統領選後に強化されるでしょう。新たに大統領に就任した李在明氏は、商法を改正し、株式市場の下支えを通じて韓国国民の資産を拡大する方針を表明しています。ここで重要なのは、李在明氏が上場企業に自己株式の消却を義務付ける制度を創設するという公約も掲げていることです。韓国のコーポレートガバナンス改革が勢いを保っていることから、過小評価されている銘柄の多くで株価がこれから持続的に上昇していく可能性があるでしょう。

当ファンドは現在、韓国の銀行は保有していませんが、韓国最大級の損害保険会社であるSamsung Fire & Marine(韓国/保険)の優先株を保有しています。保険商品の需要には融資の需要より安定的に推移する傾向があり、同社は銀行より逆境に強いと考えられるためです。また同社は自己資本がきわめて充実しているため、余剰分を株主に還元する余地が多くあります。銀行は力を尽くしてCET1比率を目標水準以上に維持する必要がありますが、同社は総配当性向を50%に設定しても、規制要件を容易に上回ることができます。さらに、当ファンドが投資している優先株は普通株より割安な価格水準にあることから、安全余裕率を広く確保することができます。同社の組み入れについては、来月以降により詳しく取り上げる予定です。

今後の運⽤⽅針

当ファンドは以下3つの基準に基づいて投資を行っています。

- 逆風に強い優良企業で、競争優位性に優れていること

- 経営陣が事業運営に長け、合理的な資本配分を行っていること

- バリュエーションが割安であること

また、一般に以下のような特徴を有する企業を逆風に強い優良企業とみなしています。

- 競争優位性が確立され、業界平均を上回る収益成長を実現していること

- 独自な製品やサービス、あるいは必要不可欠な製品やサービスを提供していて、価格決定力に優れていること

- 営業レバレッジが大きく、事業の成長に伴って利益が経時的に拡大すること

- 優れたコスト構造により、厳しい状況下にあってもフリーキャッシュフロー創出力を維持できること

こうした企業にはアジア経済の成長力を取り込む力がある、あるいはアジア諸国独自の強みを生かして事業を国際展開する力があると考えられます。

当ファンドは日本を含むアジア全域から上記基準に最も合致する企業を選定し、集中的にポートフォリオを構築します。

したがって、国別配分比率はあらかじめ設定せず、各国固有のマクロリスクに注意を払いつつ、ボトムアップで銘柄選定を行ってまいります。

2025年5月の運用コメント

株式市場の状況

<⽇本の株式市場>

2025年5月、日本株式市場の代表指数であるTOPIX(配当込み)が前月末比5.10%の上昇、日経平均株価も同5.33%の上昇となりました。当月の日本株式市場は、月前半に大幅上昇した後、月半ばに調整を挟みつつも月後半にかけて持ち直し、レンジ内での回復基調を維持したまま当月を終えました。

月前半は、前月末から続く米国の関税交渉進展への期待が支援材料となったことや、日銀が展望リポートで実質GDP成長率と物価上昇率の見通しを下方修正し追加利上げに慎重な姿勢を示したことや進行した円安も相まって、株式市場は堅調に推移しました。こうした中、米英貿易協定の合意や米中双方による市場の想定以上の関税率の引き下げを受け、指数は大幅に上昇しました。月半ばには好材料が一巡したことに加え、円高・ドル安の進行や、米国債格下げをきっかけに米国の財政悪化懸念が高まったことも相場の重荷となりました。月後半にかけては、米国による対EU追加関税の延期や、日本国内での超長期国債発行計画の見直し観測による円安の進行等により主力株を中心に買いが入り、日本株式市場は再び上昇に転じました。さらに、28日に米国際貿易裁判所がトランプ政権の関税政策を違法と判断し関税の差し止めを命じたことを受けて円安が加速し、株式市場も大幅高となりました。しかしその後、米連邦巡回区控訴裁判所が関税差し止めの執行を一時的に停止する判断を下したことでドル円相場とともに株式市場は反落しました。

結果として、米国の関税政策をめぐる不透明感に振り回されながらも、日本株式市場は前月末比で上昇して取引を終えました。

<アジアの株式市場>

当月、⽇本を除くアジア市場に使⽤される⼀般的な指数であるMSCIアジア指数(⽇本を除く、⽶ドル建て)は、前月末比5.29%上昇しました。

台湾、韓国、中国・香港市場を中心に、幅広い市場が上昇しました。米中両国が相互関税の発動を部分的に90日間延期したことで、全面的な貿易戦争は回避されるかもしれないという楽観的な見方が生まれたことも、株価上昇に拍車をかけました。中国にとって比較的好ましい状況が長続きするかは不透明ですが、少なくとも両国は話し合いを続けています。また、トランプ大統領は米国際貿易裁判所から、輸入品に対して全面的に関税を課すことは大統領の権限を逸脱しているという判断を突きつけられました。

中国市場と香港市場は関税発動の延期を受けて上昇基調を維持し、そのため多数の企業が貿易関係やサプライチェーンを調整する時間を確保することができました。香港市場については、大手電池メーカーのContemporary Amperex Technology社(中国)をはじめ、大型の新規株式公開(IPO)が数件実施されたことも支援材料となりました。しかし、EV(電気自動車)セクターは月後半以降、逆風にさらされました。これはBYD Company社(中国)が大半の車種で値下げを行うとの発表を受け、競合他社も追随を余儀なくされたためで、価格圧力は利益率に大きな懸念をもたらし、とりわけ小規模EVブランドにはその影響が色濃く現れました。

インド市場は、英国との間で自由貿易協定(FTA)を締結したという発表や、パキスタンとの紛争による緊張緩和、経済全般のモメンタムが改善など、複数の好材料に牽引される形で力強く上昇しました。また、当月は中小型株が大型株をアウトパフォームしました。

一方、台湾市場と韓国市場ではテクノロジーセクターの市場心理が改善し、ASEAN諸国では7月に迫った貿易交渉の期限を前に、引き続き米国との交渉が進められています。

ファンドの運⽤状況

当月、当ファンドのパフォーマンスは、前⽉末⽐10.14%の上昇となり、参考指数であるMSCI AC Asia Index(円ベース・配当込み)の同6.07%の上昇を4.07%上回りました。

セクター別では、資本財・サービスセクター、情報技術セクターなどがプラスに貢献しました。

当ファンドのパフォーマンスにプラスに寄与した銘柄は、Taiwan Semiconductor Manufacturing Company(台湾/半導体・半導体製造装置)、Sea(シンガポール/メディア・娯楽)、LIG Nex1(韓国/資本財)などでした。⼀⽅、マイナスに影響した銘柄は、Hugel(韓国/医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス)、GENDA(消費者サービス)、Indian Hotels(インド/消費者サービス)などでした。

当月開催されたBerkshire Hathaway社(米国)の年次株主総会で、ウォーレン・バフェット氏が年内をもって最高経営責任者(CEO)を退任し、後任をグレッグ・アベル氏に委ねると発表しました。バフェット氏は過去およそ60年間にわたって様々な形で自身の投資哲学を披露してきましたが、当ファンドも含めた多くの世代の投資家に計り知れない影響を与えてきました。そして、その考えはこれからも私たちの指針となり続けることでしょう。

ご存知の方もおられるかもしれませんが、当社の社内勉強会は同氏をはじめとする著名投資家の様々な投資哲学を学んでいることから「バフェット・クラブ」と呼ばれており、当ファンドももちろんバフェット氏が提唱したいくつかの投資指針に基づいてファンドを運用しています。投資家の多くが同氏の戦略を過剰に単純化し、単なるバイ・アンド・ホールド戦略と捉えていますが、同氏の投資に対する姿勢は実は非常に柔軟で、その投資戦略を狭い枠に嵌めて解釈するのは危険だという点には注意が必要です。

バフェット氏は師と仰ぐベンジャミン・グレアム氏(投資理論の古典ともいえる『証券分析』や『賢明なる投資家』の著者)の投資哲学から学び、いわゆる「シケモク投資」と呼ばれる割安株から投資を始めました。事業成績は今一つ(あるいはかなりの低水準)であっても、株価がそれ以上に低迷している銘柄を探し、そして株価が適正水準に戻った時点で、その銘柄を売却して次の投資対象を探すという手法を採用しました。同氏は1950年代から1960年代にかけてBuffett Partnership Limited(BPL)という投資合資会社を運営し、買収合併アービトラージ(企業同士の買収合併が成立することを見込んで関連する企業の株式の裁定取引を行うこと、同氏はこの取引を「work-outs」と命名)やアクティビスト的な動きを伴う投資も行っていました。例えば、同氏は1959年頃にSanborn Map社(米国)へ投資しましたが、その企業価値は同社が保有する多様な株式ポートフォリオの価値を下回っていて、主力事業である地図事業が黒字を計上しているにもかかわらず、その価値は実質的にマイナスと評価されていたのです。そのためバフェット氏は積極的に同社の経営方針に関して提言を行い、企業価値を高めようとしました。興味深いことに、こうした状況は現在の日本市場ではそれほど珍しいことではありません。

ウォーレン・バフェット氏が現在知られる「優良企業を買い、長期保有する」という投資手法に転換したのは、チャーリー・マンガー氏と出会い、バークシャー・ハサウェイの経営権を握った後のことでした(彼自身、この買収を「最大の失敗」と呼んでいます)。Berkshire Hathaway社は実質的に、損害保険事業で手にしたフロートと呼ばれる保険料収入による資金を原資とし、業績が堅調な企業を多数買収することで事業を軌道に乗せました。バフェット氏の初期の戦略はきわめて高い収益率を上げましたが(BPLであげた収益はパーセンテージで見ると同氏の経歴中でも飛び抜けて高水準でした)、投資規模の拡大は不可能でした。しかし優良企業を買収し、それを足がかりにすることで、多額の資本を投じながらまずまずの収益率を維持することに成功したという点では、同氏がよく口にする「規模はパフォーマンスの敵」という言葉が示す通りでした。この戦略の転換は、非常に現実的なものでした。同氏はBerkshire Hathaway社在籍中も、銀の購入(1997年)、米ドル以外の通貨によるバスケット取引(2002年)、買収合併アービトラージ(直近ではMicrosoft社(米国)によるActivision Blizzard社(米国)買収)など、型破りな投資を数多く行いました。投資の基本原則に従いながらも、機会があれば臨機応変に対応するという意味でのバランス感覚が、彼が他の投資家の追随を許さない点だと言えるでしょう。端的に言えば、バフェット氏は多くの人が考える以上に、非常に多才でバランスの取れた投資家なのです。一方で、彼も変わらないと信じる以下のような投資の基本原則が存在し、私たちもそれに従っています。

- 自分の「得意分野(circle of competence)」の範囲内で、自分が理解できるビジネスを展開している企業を買う

- 株式は企業の一側面に過ぎないので、投資家は企業とその本源的価値に目を向ける

- ファンダメンタルズが堅調な企業を注視する

- 株式市場は魅力的な売買価格を提供するための場であって、様々な合図を送って何をすべきかを教えてくれる相手ではない

- 安全余裕率(margin of safety)を確保する

私たちはこれらの原則に基づき、様々な形態で投資を行っています。当ファンドにおいては、組入銘柄のひとつに「光通信(資本財)」という日本企業がありますが、同社もやはりバフェット氏の原則に適合していると考えます。

同社は社名を聞くと通信会社のように聞こえますが、実質的には総合商社より規模がかなり小さいコングロマリットです。同社はアセットライトで経常的にキャッシュフローを生み出せる事業ポートフォリオに加え、様々な銘柄の公開株式も保有しています。光通信といえば、ITバブルの時にソフトバンクグループと並んで2大バブル銘柄と呼ばれていたことを記憶している方もおられるかもしれません。ITバブル崩壊後、ソフトバンクグループが積極的な投資スタイルを維持したのに対し、光通信はバフェット氏の投資原則にならって、より慎重なスタイルに転換しました。

光通信の事業は主力事業と投資(公開株式とM&A)に分けられます。主力事業は様々な品目を扱っているため、何をしているのかわかりにくいかもしれません。例えば、同社は日本の一般家庭や中小企業向けの電力卸売大手の1社です。さらに通信回線サービス、飲料水、損害保険や生命保険なども販売しています。一見関連性がないこれらの事業には、一般にアセットライトで、数年の間経常収益を確保でき、それによって堅調なキャッシュフローを生み出せるという共通点があります。同社は顧客獲得コストに対して生み出される潜在的な利益を見積もり、内部収益率(IRR)を最低15%確保することを目指しています。そしてこの収益基準を達成することに重点を置き、基準を満たせない場合は契約を締結しません。当ファンドが選好するのは、このように規模の追求より投資収益率(ROI)を優先する企業です。

同社は新規顧客獲得に向けて既存事業に再投資するだけでなく、約130万社の法人顧客と約400万人の個人顧客といった大規模な顧客基盤を活用したクロスセルを可能とし、新規事業を積極的に開拓しています。例えば、電力卸売事業は10年前には存在していませんでした。この事業が世に広まったのは、発送電の分離によって電力の小売りが自由化された2016年頃のことです。現在では、電気・ガス事業の規模は同社の主力事業の中で最大となっており、同社がどれほど先見性と起業家精神に富んでいるかがわかります。同社の営業利益の成長率は過去7年間で10.9%に達しています。

主力事業の営業利益が堅調に成長しているなかでで、時に主力事業への再投資に回せる額以上のキャッシュを生み出すため同社はその資金をM&Aや上場株式の購入に活用しています。同社の投資方針は簡単に言えば「安定した事業を行う財務基盤が強固な優良企業を割安な価格で取得」するというもので、これは基本的に当ファンドの運用方針(さらにBerkshire Hathaway社でウォーレン・バフェット氏が実践していると思われる方針)と同じです。同社は2000年代にBerkshire Hathaway社が本社を置くオマハを訪れたことをきっかけに、この手法を身につけたそうです。実際、同社はBerkshire Hathaway社の株主でもあり、保有率も比較的高めです。そうした経緯もあってか、同社はこれまでこれらの運用方針を着実に実践してきました。公開株投資のIRR(税引前)は過去7年間で17%と、まずまずの数字です。営業利益が堅調に伸び、株式投資からも収益が上がっていることから、同社の1株当たり純資産は過去7年間で約23%成長し、配当金支払額は計1,550億円に達しており、非常に堅実な実績を示しています。

当ファンドはかねてから同社のビジネスモデルを把握し、その実績を評価してきました。そして2024年後半の同社経営陣との面談により、同社への確信度が高まり、その直後に投資を決めました。同社の株価から投資ポートフォリオの価値を除いた主力事業の価値は、経常的に利益を生み出す力があり、成長性が高いにもかかわらず、PER(株価収益率)でみてわずか1桁台半ば相当に留まっていると考えられます。また、当ファンドの投資時点の価格からすると、投資ポートフォリオの価値が時間とともに上がっていくのは間違いないと考えます。株価はきわめて割安なうえ、経営陣が今後も企業価値を高めてくれると当ファンドは期待しています。

当ファンドはオリックス(金融サービス)や伊藤忠商事(資本財)などの主に資産配分を主力事業とする日本のコングロマリットを数銘柄組み入れています。こうした企業は規模が大きく、グローバルな事業展開をする能力が高いのが特徴です。事業規模というのはこうした企業にとって欠かせない要素です。規模と人脈がなければ未公開企業に投資できないことから、こうした企業は主に未公開市場で活動しています。しかし、バフェット氏の言う通り、「規模はパフォーマンスの敵」でもあるので、多額の資本を投じながらROIを高水準に維持するのは容易なことではありません。総合商社の場合、時には特定のサプライチェーンで足場を確保するためにROIが妥協される場合もあります。一方、光通信はこうした企業よりはるかに規模が小さく、ROIを高めることだけに事業の重点を絞っていることから、当ファンドは同社がオリックスや伊藤忠商事より早く成長すると予想しています。一方、後者2社についてはバリュエーションの低さと事業が世界的に多角化されている点を引き続き評価しています。これら3社を合わせると、当ファンドにとっては、安定性と耐久性が高く、分散化され、バリュエーションの低いポートフォリオが出来上がることになります。

今後の運⽤⽅針

当ファンドは以下3つの基準に基づいて投資を行っています。

- 逆風に強い優良企業で、競争優位性に優れていること

- 経営陣が事業運営に長け、合理的な資本配分を行っていること

- バリュエーションが割安であること

また、一般に以下のような特徴を有する企業を逆風に強い優良企業とみなしています。

- 競争優位性が確立され、業界平均を上回る収益成長を実現していること

- 独自な製品やサービス、あるいは必要不可欠な製品やサービスを提供していて、価格決定力に優れていること

- 営業レバレッジが大きく、事業の成長に伴って利益が経時的に拡大すること

- 優れたコスト構造により、厳しい状況下にあってもフリーキャッシュフロー創出力を維持できること

こうした企業にはアジア経済の成長力を取り込む力がある、あるいはアジア諸国独自の強みを生かして事業を国際展開する力があると考えられます。

当ファンドは日本を含むアジア全域から上記基準に最も合致する企業を選定し、集中的にポートフォリオを構築します。

したがって、国別配分比率はあらかじめ設定せず、各国固有のマクロリスクに注意を払いつつ、ボトムアップで銘柄選定を行ってまいります。

2025年4月の運用コメント

株式市場の状況

<⽇本の株式市場>

2025年4月、日本株式市場の代表指数であるTOPIX(配当込み)は前月末比0.33%の上昇、日経平均株価は同1.20%の上昇となりました。当月の日本株式市場は、米国の通商・金融政策を巡る不透明感に大きく揺さぶられる展開となりました。

月前半には、米国においてスタグフレーション(景気の後退と物価の上昇が同時進行する経済状況)の懸念が強まる中、トランプ政権が全世界を対象とした最大50%の「相互関税」を発表し、中国やEUが即座に報復措置を講じたことで、世界的にリスク回避の動きが広がりました。これを受けて、日本株式市場は大幅な下落となり、先物市場では「サーキットブレーカー」が発動されるなど、市場の混乱が際立ちました。その後、9日に米政府が一部関税の90日間一時停止を発表すると、過度な悲観ムードが和らぎ、市場は急反発しました。ただし、翌10日には米国が対中関税を累計145%まで引き上げる方針を明らかにしたことで、市場は再び警戒感を強めました。加えて、トランプ米大統領が米連邦準備制度理事会(FRB)に利下げを要求し、パウエル議長の解任懸念が浮上したことにより、FRBの独立性に対する不信感が高まりました。この影響で、米国市場では株式・債券・ドルがそろって下落する「トリプル安」となり、日本株式市場でも上値の重い展開が続きました。

一方、22日にはベッセント米財務長官が「関税は持続不可能」との見解を示したほか、23日にはトランプ米大統領がパウエル議長の解任を否定したとの報道が伝わったことで、市場には安堵感が広がり、日本株式市場も上昇に転じました。さらに、対中国の関税率を見直す旨の報道も好感され、米中対立の緩和への期待からリスクオン姿勢が続き、日本株式市場は前月末比で上昇して当月の取引を終えました。

<アジアの株式市場>

当月、⽇本を除くアジア市場に使⽤される⼀般的な指数であるMSCIアジア指数(⽇本を除く、⽶ドル建て)は、前月末比0.76%上昇しました。しかしこうした良好なパフォーマンスが出ても、株式市場が月内を通じて激しい上下動を繰り返したということの方にどうしても目が向きます。その発端となったのは、トランプ米大統領が「解放の日」に発表した関税の影響が、範囲の面でも規模の面でも市場関係者の予想をはるかに上回ったことでした。対米貿易に対する依存度が大きいアジア諸国のほぼすべてに甚大な影響がおよぶという見方が投資家の間に広がったことから、MSCIアジア指数(⽇本を除く、米ドル建て)は発表後数日で10%以上下落しました。

ところが当初はこれほど大きい衝撃があったにもかかわらず、中国以外の大半の国が報復措置を取らず、90日間の発動一時停止期間中に交渉を行う意欲を示したため、アジアの株式市場は総じて徐々に回復しました。現在は米国とアジア諸国の交渉が進行中で、米国と中国の協議は行き詰まったままです。

輸出と経済成長の鈍化に対する懸念から、アジア諸国の中央銀行は年内に金融緩和を実施し、自国経済の下支えを図る意向を示しています。中国も景気刺激策を通じて家計の消費支出を押し上げ、企業に輸出市場の米国以外への拡大を促すことで、貿易混乱の影響を和らげる措置に乗り出しました。BYD Company社(中国)のように対米輸出に対する依存度が低い企業は、競争力の高いEV(電気自動車)を魅力的な価格設定で供給することで、海外市場でも力強い成長を続けています。

こうした状況の中、インドは比較的有利な立場にあるようです。Apple社(米国)がインドにおけるiPhone生産の拡大を計画しているという報道が流れたことで、これに追随して今後インドで設備投資を行う企業が増え、インドが中国に代わる生産拠点としての位置づけを得る可能性があると考えます。

ファンドの運⽤状況

当月、当ファンドのパフォーマンスは、前⽉末⽐3.45%の下落となり、参考指数であるMSCI AC Asia Index(円ベース・配当込み)の同2.41%の下落を1.04%下回りました。

セクター別では、資本財・サービスセクター、生活必需品セクターなどがプラスに貢献した⼀⽅、金融セクター、一般消費財・サービスセクターなどがマイナスに影響しました。

当ファンドのパフォーマンスにプラスに寄与した銘柄は、Pop Mart International Group(中国/一般消費財・サービス流通・小売り)、LIG Nex1(韓国/資本財)、Hanwha Aerospace(韓国/資本財)などでした。⼀⽅、マイナスに影響した銘柄は、サンリオ(一般消費財・サービス流通・小売り)、三菱UFJフィナンシャル・グループ(銀行)、Tencent Holdings(中国/メディア・娯楽)などでした。

当月は近年でも特にボラティリティの高い月となりました。トランプ米大統領が「解放の日」と命名し、世界各国に相互関税を課すと発表した2025年4月2日以降、世界は一変しました。

当ファンドが解放の日を前にして講じた対策

当ファンドは解放の日にむけた事前対策として、2025年初から解放の日の直前にかけて、米国向け輸出が中心となっている企業のうち、資本財セクター、ハードウェア技術や半導体セクターなど、顧客の設備投資が収益の原動力となっている銘柄の組入比率を引き下げました。その結果、前月末時点で当ファンドの台湾の組入比率は参考指数であるMSCI AC Asia Indexを大幅に下回り、当ファンドが保有する半導体関連銘柄はTaiwan Semiconductor Manufacturing Company(台湾/半導体・半導体製造装置)のみとなりました。また現金保有率も増加し、同時点で7%近い水準に達していました。

解放の日以降の経過

解放の日以降の状況推移は当ファンドや市場の予想をはるかに下回るものでした。いわゆる相互関税の税率は、「X国に対する二国間貿易赤字をX国からの輸入額で割り、それをさらに2で割る」という方法で計算された模様です。その結果、世界の工場であり、一般に対米貿易黒字の多いアジア各国が最大の打撃を受けることになりました。アジア主要国の中で税率が20%を下回ったのはフィリピン(17%)とシンガポール(10%)だけでした。本報告書執筆時点では相互関税の賦課が中国を除いて90日間一時停止されており、2025年7月9日までは基本税率の10%のみが課されることになっています。各国は貿易協定の締結に向けて対米交渉を進めています。

最大のネガティブサプライズとなったのはベトナムで、相互関税は46%でした。対米輸出はベトナムのGDPの約30%を占めています。ベトナムは米国と関税引き下げ協定を締結できなければ、経済に深刻な打撃を受けることになります。なお、当ファンドはベトナム銘柄を組み入れておりません。

一方、やり方が強引すぎたこと、相互関税の計算方法が不可解であること、他国を見下すような発言があったことなどから、米国も深刻な信頼失墜に陥りました。

関税政策がポートフォリオにおよぼす影響(税率が発表済みのもののまま変わらないと想定した場合の弱気シナリオ)

一次的に関税の影響を直接的に被るのは、対米輸出企業でしょう。当ファンドは既にそうしたリスクに晒されている銘柄の組入比率を大幅に削減しています。保有銘柄のうち最も影響を受けると考えられるのは、ソニーグループ(耐久消費財・アパレル)、アシックス(耐久消費財・アパレル)、Samyang Foods(韓国/食品・飲料・タバコ)など、日本と韓国の一部銘柄です。ソニーグループとアシックスの場合、競合他社もアジアのサプライチェーンに依存し、同じ問題に直面しています。したがって、両社の競争上の位置づけは変わらないでしょう。ただし、サプライチェーン全体で値上げが進行し、そのコストを消費者に転嫁せざるを得なくなると考えます。それによって需要が短期的に激減する危険性があります。

Samyang Foodsについては、米国における競合先(東洋水産、日清食品、NongShim社(韓国))が製品を米国内で製造しているため、同社はコスト面で不利な立場に置かれています。しかし即席麺の価格はきわめて安価で、同社が製造する即席麺「ブルダック」の小売価格は100gあたり約1.1米ドルに過ぎません。関税によってコストが15から20セント上昇する可能性があり、小売事業者がそれを価格に全面転化すればその分価格が上昇することになります。しかし、そもそもブルダックは競合他社の製品よりかなり高価であることから、ブルダックの消費者にとって価格はそれほど重要な購買決定要因ではないと考えられ、価格が15から20セント上昇しても、ブルダックの需要が減退することはないとみています。一方、景気が悪化し、インフレが加速すれば、即席麺の需要は逆に増える可能性さえあります。

二次的影響としては、貿易戦争によって世界的な景気後退と米国のインフレ率上昇が発生するという事態が考えられます。しかし変動要素が多すぎるため、その影響を予測するのは不可能です。例えば、サンリオの米国事業はほとんどがライセンス供与であり、関税による直接的影響は軽微です。しかし、そのライセンシーはおそらくアジアから製品を仕入れているため、関税率が大幅に上昇します。

コスト圧力が高まることでサンリオの知財ライセンスを獲得する能力は低下するでしょうか?商品を値上げすることでサンリオに恩恵がもたらされるでしょうか(ロイヤリティは商品価格によって決まるため、価格が高ければ高いほどサンリオのロイヤリティが増える)?値上げによって消費者の需要は減るでしょうか?

正直なところ、事態がどう展開するかまったく予想がつかないので、新たな情報が出てきた時点で対応するしかありません。しかし忘れてはならないのは、ハローキティ、クロミ、シナモロールといったキャラクターに対する消費者のマインドシェアに変化はない、ということです。

当ファンドの投資方針の中心にあるのは、基礎体力があり、耐久力に富むと考えられる銘柄に投資するという考え方です。当ファンドが投資するのは、景気の軟化に対する備えが万全で、その影響に耐えるだけの体力がある銘柄です。そうした銘柄のパフォーマンスはマクロ環境が混迷期にあっても比較的好調に推移すると考えます。

全体的構図

世界各国が米国と交渉中のため、現時点で個々の国についてコメントすることは差し控えます。

関係者の多くが「X国に対する二国間貿易赤字をX国からの輸入額で割り、それをさらに2で割る」という単純かつ不可解な計算式で相互関税率を計算したことを批判していますが、米国の意図は単純明快で、貿易赤字の削減にあるようです。この計算式が他国の対米貿易障壁を適正に反映したものであるか否かは、いわばどうでもよいことなのです。米国は貿易赤字の削減に加え、自国の製造業を復活させたいと考えています。経済と国家安全保障の両面で重要だからです。そのため、米国との交渉は単なる関税の引き下げ要請だけでなく、米国の戦略的優先事項に合致するものでなければなりません。

ここで念頭においておくべきことは、対米貿易黒字を計上している国が必ずしも米国を利用しているわけではないということです。貧困国には、当然ながら米国から多額の商品を購入する資金がありません。そうした国々にできることは、コーヒー豆のような低価格商品や日用品を米国に売り、ドルと交換することです。貧困国が保有するドルの使途は選択の余地が乏しく、米国債を購入して赤字を補填することになるでしょう。そうした場合、常識的に考えて、貧困国が米国を利用しているとは言えないでしょう。

いま何が危険なのかというと、米国の財政赤字に既に注目が集まっているにもかかわらず、米国の世界的信用が失墜しつつあることです。米国は1980年代から「双子の赤字(貿易赤字と財政赤字)」を抱えています(その間に財政黒字期間が短期間だけ存在)。これほど長期にわたって双子の赤字を抱え続けるには、特権的な立場が必要です。ドルは世界の基軸通貨で、世界中の人々がドルを保有しておく必要があります。先行き不透明な状況下では、ドルはしばしば資産の安全な逃避先とみなされます。世界的な基軸通貨としての地位は、技術における米国のリーダーシップといった他要因とあいまって、世界各国から資本を引き寄せ、米国の双子の赤字を維持する要因となっています。

しかし米国の経済力と軍事力をもってしても、双子の赤字がいつまでも続くとは限りません。明確なのは、トランプ政権が貿易赤字と財政赤字という問題を両方解決することの緊急性を理解しているということです。米国が歳入源として関税を課し、政府予算を管理するためにDOGE(政府効率化省)を設置し、同盟国に国防支出を増やすよう圧力をかけているのはこのためです。しかし、政策の先行きが見えないこと、同盟国に対する姿勢が強硬であることから、ドルに対する世界的信頼が損なわれる可能性があります。米国はそれによって債務スパイラルに追い込まれる危険性があります。米国債利回りが上昇し、株式市場が下落する中でドル安が進行したことは、新興国市場ではありがちなことでしょうが、米国のような支配的地位を持つ国では起こりにくい事態です。それは早期警戒のサインだったと言ってよいでしょう。トランプ政権はいわゆる「マールアラーゴ合意」の構想を打ち出しています。ここで考えられる方法は、外国が保有する米国債をより残存期間の長い他の米国債と交換し、実質的に負担を遠い将来に転嫁することです。交換を求められる可能性のある国々は、その前に米国債を売却するかもしれません。幸いなことに、今のところ状況は安定しているようです。しかし対応を誤れば、何らかの形で金融危機に発展するリスクは今や小さくありません。

「米ドルが世界の基軸通貨でいられるのは、米国の市場が開かれていること、経済が堅調であること、法の支配によって財産権が保護されているからだ。それらすべてを保護しているものこそ、米軍である」

「世界経済に対する影響力と基軸通貨の地位を守りたいなら、米国は幅広い人々の信用を勝ち取り、信頼性を高める必要がある」

「同盟関係が強ければ強いほど、基軸通貨の地位も高まる。しかし、その逆もまた真である。歴史を通観すれば、国家が弱体化するとその国の通貨は基軸通貨の地位を失っていくのは明らかである」

- ジェームズ・ダイモン、JP Morgan Chase年次報告書2024年版(2025年4月7日 P25-26)

世界的な貿易不均衡は1つの国だけが原因で発生するものではなく、必ず別の側面があります。中国は世界最大の貿易黒字国であり、最大の債権国でもあります。世界的な貿易不均衡は特段新しい問題ではありませんが、中国が2001年にWTO(世界貿易機構)に加盟して以来、その貿易黒字がかつてない規模で拡大したことがこのところ話題となっています。

理論的に言えば、米国の購買力が低下するなら、中国は国民の消費力を高めて緩やかな人民元高を容認し、世界的な商品の買い手として存在感を増すべきです。それは米国が望んでいることであり、長期的には中国にとって良い結果を招くでしょう。 そうすれば中国は過剰生産能力を世界に安売りし続けるという方法をとらずに、長期的懸案である経済変革を推し進め、国際的イメージを改善することができます。しかしデフレ圧力と過剰生産能力という問題が深刻化する可能性があるため、短期的にはきわめて大きな痛手を被ることになるでしょう。

世界的な貿易不均衡は数十年にわたる問題で、解決には多大な痛みが伴います。たとえ何らかの合意に達したとしても、実際に実行する段になると困難を極める可能性があります。トランプ政権の言う通り、米国は製造業を復活させる必要がありますが、そのためには多くの課題を解決しなければなりません。問題の深刻さと複雑さを考えると、今のように強引なアプローチを続けるなら、その過程で何か非常事態が発生しても不思議ではありません。

解放の日以降にポートフォリオに加えた変更

解放の日以降、先進国市場の金融銘柄、とりわけ2年ほど前に組み入れた三菱UFJフィナンシャル・グループ(銀行)の組入比率を引き下げました。日本のメガバンクのバリュエーションは、市場が日銀の利上げサイクルを織り込んで過去2年間大幅に上昇したことで、相対的に割安感を失っていると判断しました。世界的な先行き不透明感を考慮すると、日銀は利上げを先延ばしする可能性があり、メガバンクの上値余地はさらに限定されると考えます。さらに、新しい世界秩序が米ドルと世界金融システムに与える影響も不透明です。米国の著名投資家レイ・ダリオ氏をはじめ、米国の債務危機が迫っていると指摘する人もいます。グローバル・メガバンクは世界の金融システムと深く結びついており、危機の際には多くのストレスに直面する可能性があります。ただしここで強調したいのは、危機の発生確率が高いということではなく、実際に発生した場合にどのような事態が起きるかわからないということです。幸い最終的に何も悪いことが起きなかったとしても、金融銘柄の株価上昇余地が、同時期に下落した他銘柄と比較して大きいわけではありません。当ファンドはボトムアップ・リサーチを採用しているため、投資決定要因はリスク・リターン特性であって、マクロの予測ではありません。

当ファンドは上記のような組入銘柄の一部売却を行うと同時に、安定した経常収益源と強固なバランスシートを持つと考えられる銘柄の組入比率を拡大しました。例えば、First Pacific(香港/食品・飲料・タバコ)への新規投資を開始しました。同社は香港市場に上場していますが、その資産はASEANの、主にインドネシアとフィリピンにあります。同社は主に世界最大級の即席麺会社であるIndofood CBP Sukses Makmur社(インドネシア)や、フィリピンとインドネシアを中心とした公共事業、有料道路、通信事業者などの重要なインフラ資産を所有しています。これはきわめて安定性の高い事業の集合体で、潤沢なキャッシュフローを創出しています。重要なのは、インドネシアもフィリピンも対米輸出に対する依存度が低く、国内主導型の経済であることです。そのため足元の貿易戦争の影響を受けにくい特性を有しています。同社は配当利回りが5%程度と魅力的な水準であり、累進配当政策を維持しています。さらに、ASEANにおける安定資産のポートフォリオも拡大しています。

もうひとつ組入比率を拡大したのは、対米輸出への依存度が最小で(すなわち一次的影響が最小)、景気低迷に対する耐久力が比較的強い(すなわち二次的影響を抑制可能な)製品を保持している銘柄です。バドミントンとテニス用品の世界的リーダーであるヨネックス(耐久消費財・アパレル)がその一例です。ヨネックスの北米売上はおよそ5%に過ぎず、収益の大半と将来の成長ポテンシャルはアジアからもたらされます。バドミントンのラケットは高額商品ではないため、景気低迷下でも底堅く推移すると思われます。実際、中国と台湾を中心とするアジア部門は、中国が厳しいマクロ環境にあるにもかかわらず、着実に成長しています。

国別では、直近投資していなかったフィリピン銘柄の組み入れを開始しました。フィリピンは人口が多く若年層が厚い国で、経済は国内主導型です。輸出総額はGDPの20%程度で、対米輸出は総輸出額の10%強に過ぎません。フィリピンに賦課される相互関税の税率は比較的低いため、貿易戦争の影響はきわめて軽微と考えます。それどころか、原油価格が下がれば、すでに下降トレンドにあったインフレ率をさらに押し下げる効果もあります。また、ドル安は中央銀行に利下げ余地を与えます。こうした要因によって、同国のマクロ的な状況はより盤石なものとなっています。フィリピンに直近投資していなかったのは、機会費用によるものです。実際、MSCIフィリピン指数は2023年以降、MSCI AC Asia Indexを大幅に下回っています。フィリピン市場もバリュエーションがきわめて低い水準で取引されています。MSCIフィリピン指数の1年後予想PERは約10倍で、コロナ禍の最低時よりさらに低い水準です。世界情勢が一変した現在、他の投資機会と比較して、この国の守備範囲の広さと安定した成長に再び魅力を感じ、インターネット通信関連銘柄と国内大手銀行1行の組み入れを開始しました。

また、資本財セクターやテクノロジー/半導体セクターなど、顧客の設備投資によって収益が左右される企業の組入比率は引き続き低く抑えています。貿易協定が締結されても、企業の大規模投資に対する意欲は著しく損なわれており、回復には時間がかかると思われます。

一方、当ファンドの現金保有比率は株式購入に充当したため低下しました。

幸いなことに、トランプ大統領は当月後半に様々な面で政策を緩和しているようです。しかし、トランプ政権の政策はきわめて予測がつきにくいことから、より安定性と耐久性の高い銘柄でポートフォリオを構築するよう努めています。

今後の運⽤⽅針

当ファンドは以下3つの基準に基づいて投資を行っています。

- 逆風に強い優良企業で、競争優位性に優れていること

- 経営陣が事業運営に長け、合理的な資本配分を行っていること

- バリュエーションが割安であること

また、一般に以下のような特徴を有する企業を逆風に強い優良企業とみなしています。

- 競争優位性が確立され、業界平均を上回る収益成長を実現していること

- 独自な製品やサービス、あるいは必要不可欠な製品やサービスを提供していて、価格決定力に優れていること

- 営業レバレッジが大きく、事業の成長に伴って利益が経時的に拡大すること

- 優れたコスト構造により、厳しい状況下にあってもフリーキャッシュフロー創出力を維持できること

こうした企業にはアジア経済の成長力を取り込む力がある、あるいはアジア諸国独自の強みを生かして事業を国際展開する力があると考えられます。

当ファンドは日本を含むアジア全域から上記基準に最も合致する企業を選定し、集中的にポートフォリオを構築します。

したがって、国別配分比率はあらかじめ設定せず、各国固有のマクロリスクに注意を払いつつ、ボトムアップで銘柄選定を行ってまいります。

2025年3月の運用コメント

株式市場の状況

<⽇本の株式市場>

2025年3月、日本株式市場の代表指数であるTOPIX(配当込み)は前月末比0.22%の上昇、日経平均株価は同4.14%の下落となりました。当月の日本株式市場は、米国の関税政策に対する不安や地政学的リスクの影響を受けて投資家心理が動揺し、荒い値動きが続きました。

月前半にはトランプ米大統領の相次ぐ関税発動によって世界的な景気減速懸念が台頭し、景気敏感株を中心に日本株式市場は大きく下落しました。

月半ばには植田日銀総裁の利上げ継続を示唆する発言、フィラデルフィア半導体株指数(SOX指数)の大幅上昇、ウクライナ情勢を巡る地政学的リスクの後退などに加え、ウォーレン・バフェット氏が率いる米国Berkshire Hathaway社による日本の商社株の保有増が好感されてバリュー株を中心に買いが集まり、日経平均株価が弱含むのに対してTOPIXは底堅く推移し、日経平均株価をTOPIXで除したNT倍率は5年ぶりの低水準となりました。

月後半に入ると、トランプ米大統領が輸入車に対して一律25%の関税を課すと発表したことで自動車株や半導体株が大きく売られ、リスク回避ムードが強まりました。さらに、米国で物価上昇と景気停滞が同時に起きる「スタグフレーション」への懸念が一層強まり主要株価指数が大きく下落したことを受け、日本株式市場もほぼ全面安となり、日経平均株価は約7か月半ぶりの安値で当月の取引を終えました。

<アジアの株式市場>

当月、⽇本を除くアジア市場に使⽤される⼀般的な指数であるMSCIアジア指数(⽇本を除く、⽶ドル建て)は、前月末比0.06%上昇しました。パフォーマンスはアジア各国でまちまちで、関税政策を巡る不透明感、米国の景気後退懸念、AI(人工知能)に関する市場心理の悪化が投資家の信頼感を損なう要因となりました。米トランプ大統領が米国に輸入される自動車に25%の関税を課すと発表し、相互関税の発表も予想されることから、世界的に景況感が悪化しました。

とりわけパフォーマンスが軟調だったのは台湾市場でした。米国の関税政策を巡る不透明感とAIに関する市場心理の悪化がいずれも株価の重しとなりました。また、中国のAI開発企業DeepSeekが従来より大幅に低いコストで高性能のAIを開発したことで、テクノロジー銘柄が高い成長率を維持するという期待感が薄まり、株価が急反落しました。それを受けてAIサーバーや機器の需要が予想を下回るという懸念が広がり、関連企業の業績が下方修正されました。

中国市場と香港市場は、不動産セクターに安定化の兆しが出てきたことやバリュエーションが割安であることから、底堅く推移しました。Alibaba Group Holding社(中国)の蔡崇信(ジョセフ・ツァイ)会長がデータセンター投資におけるバブルの可能性を警戒する発言をしたことが香港ハンセンテック指数の下落材料となりましたが、投資家の関心が再燃したことで、これまでの勢いは保たれました。また、BYD Company社(中国)とXiaomi Corporation社(中国)が生産能力拡張に向けて大規模な資金調達を行ったことは、中国EV(電気自動車)企業の市場シェアと普及率の拡大に対する自信の現れと考えられます。

インドネシア市場は前月の急落から当月は小幅上昇に転じました。新たに設立された政府系投資ファンドにガバナンス上の懸念があることや、国軍法の改正によって現役軍人の政府機関に対する監視を強化する道が開かれたことから、投資家は依然として慎重姿勢を維持しています。1月と2月の税収が低迷したことも、プラボウォ大統領の推進する「学校給食無償化」制度の持続性に関する懸念が高まる要因となりました。

一方、インド市場では、Nifty50指数が5か月連続で下落したあと力強い回復を見せ、当月は6.30%上昇しました。その原動力となったのは、銀行に対する規制緩和、外国機関投資家の投資の再開、民間消費や政府支出の拡大など、経済指標が良好だったことが考えられます。

ファンドの運⽤状況

当月、当ファンドのパフォーマンスは、前⽉末⽐0.41%の上昇となり、参考指数であるMSCI AC Asia Index(円ベース・配当込み)の同0.62%の下落を1.03%上回りました。

セクター別では、一般消費財・サービスセクター、ヘルスケアセクターなどがプラスに貢献した⼀⽅、情報技術セクター、コミュニケーション・サービスセクターなどがマイナスに影響しました。

当ファンドのパフォーマンスにプラスに寄与した銘柄は、Pop Mart International Group(中国/一般消費財・サービス流通・小売り)、三菱重工業(資本財)、サンリオ(一般消費財・サービス流通・小売り)などでした。⼀⽅、マイナスに影響した銘柄は、Taiwan Semiconductor Manufacturing Company(台湾/半導体・半導体製造装置)、LIG Nex1(韓国/資本財)、Futu Holdings(香港/金融サービス)などでした。

過去数か月にわたって今年の世界株式市場は非常に不安定になるだろうと述べてきましたが、実際にあらゆる市場でボラティリティが急上昇しています。当ファンドは選好銘柄のバリュエーション低下を買いの好機と捉えて対応しています。

当月、とりわけ目立ったのはインドネシア市場の月後半にかけての急落で、その要因としては、新たな政府系投資ファンドの発足や現財務相の辞任観測、また学校給食無償化などの政策によって財政悪化懸念が広がったことなど様々なものが考えられます。さらに、インドネシア国会で、政府機関への現役軍人の登用を拡大する改正法案が可決されました。こうした動きがいずれも市場の不安を呼び起こした模様です。当ファンドはかつて一部インドネシア銘柄を組み入れていましたが、いずれも2024年中に利益を確定し、インドネシア銘柄の直接的な組み入れがなかったため、今回の暴落の影響を回避することができました(ただし、Sea(シンガポール/メディア・娯楽)など事業面でインドネシアと関連のある銘柄は引き続き保有しています)。

2024年1月の運用コメントでご説明したように、当ファンドはボトムアップ・リサーチを重視する一方、保有比率の設定にあたり、もちろんマクロ環境の影響も考慮しています。というのは、マクロ環境はいわゆるサーキットブレーカー(株式相場が大きく変動した時に、相場を安定させるために発動される仕組み)の役割を果たしています。当ファンドは投資の規模を、主に投資の確実性という点から判断しています。マクロ経済が弱含み、政治の不確実性が高まると、企業にとっては業績の下振れリスクとなるため、組入比率を低く抑えます。そうした意味では、国別配分に関してマクロ経済分析に基づくトップダウン式のアプローチを採用する投資家と同じ結論に達することもあり得ます。現時点では引き続き状況を注視しており、場合によっては今回下落したインドネシア銘柄を組み入れることがあるかもしれません。

創業160年

2025年3月3日、当ファンドの組入銘柄であるHSBC Holdings(香港/銀行、以下「HSBC」)が創業160周年を迎えました。長期保有を見込む銘柄として、当月は同行について取り上げたいと思います。

もちろん、保有するか否かはバリュエーション次第であり、そして何よりも他に有望な銘柄がないかどうかという点にかかっています。他により有望な銘柄があれば売却して資本を再配分しますので、組入開始時点では長期保有を想定していても、保有期間は想定より短くなる場合があります。

HSBCの社名は母体となった香港上海銀行(The Hongkong and Shanghai Banking Corporation)の略称に由来しています。同行は1865年に当時英国の植民地だった香港を通じて中国と大英帝国の貿易を促進するという目的で設立されました。同行は、第二次世界大戦による混乱など数々の試練を乗り越えて、香港を代表する銀行としての地位を確立し、「The Hong Kong Bank」と呼ばれるまでになりました。香港が単なる港町から国際金融の中心地へと発展したことで、HSBCは多大な恩恵を受けました。香港の中環地区にあるHSBC香港本店ビルは、現在でも香港を代表する建物のひとつです。

HSBCは1990年代に海外進出を積極的に進め、最も重要な取引は1992年のMidland Bank(英国)の買収でした。同行は買収条件を充足させるため、ロンドンにグループの親会社となるHSBC Holdingsを設立しました。その後数十年にわたり、米国のRepublic National Bank of New Yorkや消費者金融会社Household Internationalの買収などを通じて、米国を含む世界各地へ事業を拡大し続けました(ただし2008年の世界金融危機で多額の損失を出し、HSBCは2011年に米国から撤退)。2002年から2016年までの長期間にわたり、同行のブランドスローガンは「The World’s Local Bank(世界の地方銀行)」という当時のグループのポジションを強調するものでした。最盛期には、HSBCは80か国以上で事業を展開していました。

しかし2008年の世界金融危機以降、グローバルバンキング事業は多大な困難に直面しました。銀行事業の収益性はコストの上昇とともに低下し、これほど巨大なグローバルバンキング事業を運営する意味はもはやなくなってしまいました。米国の銀行の中で最も大規模に世界展開を進めていたCitigroupの株価は、金融危機の発生以後、S&P500銀行株指数を大幅にアンダーパフォームしました。そうした事態を受け、HSBCは戦略的優先度の低い市場から撤退して事業構造を簡素化するという長い道のり(同行の160年の歴史と比較すればそれほど長くありませんが)を歩み始めました。現在、同行は58市場で事業を展開していますが、特に力を入れているのはアジア市場と英国市場です。

同行の事業部門は現在、以下のような区分となっています。

- 香港事業部門(2024年税引前利益の28%):香港におけるリテールバンキング業務、商業銀行業務など

- 英国事業部門(同20%):英国におけるリテールバンキング業務、商業銀行業務など

- 法人・機関投資家向け銀行業務(CIB)部門(同35%):主に大企業向けのクロスボーダーバンキング業務、キャピタルマーケット業務など

- 国際資産運用・プレミアバンキング部門(同12%):付加価値の高いリテールバンキング、プライベートバンキング、資産運用など

当ファンドの投資仮説は、事業基盤の強さと耐久力、優れた経営陣、魅力的なバリュエーションという3つの要素に集約されます。この基本要素に加え、カタリスト(きっかけ)があるか、業界は景気循環のどのサイクルにあるか、といった要素に基づいて投資手法を選択し、どのタイミングでどこに投資すれば最も高い利益が見込めるかを判断します。いずれにせよ、当ファンドの投資において3つの基本要素が変わることはありません。

HSBCの事業基盤の強さに関して述べると、同行は世界全体で事業規模を大幅に縮小した後、現在は自社が強みをもつ少数の主力事業に集中しています。同行は香港最大の銀行で、融資、預金、資産運用、生命保険などの分野で首位に立っています。英国では融資残高と預金額でトップ5に入っています。CIB部門では、貿易金融、外国為替、証券サービスなどの分野において、アジアで確固たる地位を築いています。また資産運用部門では、プライベートバンクとしてアジアで第2位につけています。同行は2024年に有形自己資本利益率(RoTE)が16%(一時的項目を除く)に達し、米国連邦準備制度理事会(FRB)の金利引き下げを加味した上で2025年から2027年には10%台半ばを目標としており、普通株式等Tier1⽐率(CET1比率、損失吸収力の高い自己資本をリスクアセットで割ったもの。より質の高い自己資本の割合を示した指標)は14%超ときわめて堅実です。事業基盤の強さは申し分ありません。

同行の経営陣については、2024年9月にGeorges Elhedery氏が新CEOに就任したばかりです。同氏は2005年にHSBCに入社し、グループCFOおよびグローバルバンキング&マーケット部門の共同CEOを務めました。同氏がCFOを務めていた当時、HSBCはすでにグループ構造の簡素化、コストの最適化、主要市場への再集中という戦略的方向性を打ち出していました。当ファンドはそうした方向性が適正で、社内から候補者が出たことで戦略の継続性が保たれると考えています。

今後の展望

事業基盤については前記しましたが、より重要なのは今後がどうなるかという点、バリュエーションが当ファンドにどの程度リターンをもたらすかという点です。HSBCの株価変動要因は以下の通りです。

- 短期的な逆風に直面している融資事業

- 好調な資産運用事業

- 組織再編とコスト削減

- 余剰資本と株主還元

同行は銀行なので、事業の根幹を成しているのは融資事業です。2024年には純受取利息が収益の66%を占めています。また2024年末時点で9,310億米ドルの融資残高のうち、アジアは約4,500億米ドル、その内香港は約2,720億米ドルを占めています。したがって、香港の事業環境はきわめて重要です。しかし短期的には香港経済が弱含み、住宅価格が低迷しているため、状況が好ましいとは言えません。しかし香港と中国の企業不動産(CRE)に大きな課題があるとはいえ、HSBCは優位な立場にあるためにより良い借り手を選ぶことができ、CRE関連の融資も当初は少なかったことから、信用損失の大幅な拡大はありませんでした。香港の他の銀行はこれとは立場が異なるため、多くはCREセクターの信用問題が足枷となっています。HSBCは中期的には融資残高の伸びが1桁台半ばで推移すると見込んでいます。香港については、2026年の融資残高の伸びは横ばいか、あるいはマイナスになる見込みです。一方英国において、HSBCは預金に関しては市場シェアが12%、住宅ローンは8%に過ぎません。資産運用については、市場シェアははるかに低く、成長余地があると考えられます。

香港ドルは対米ドルレートが固定されているため、香港の金利は米国にほぼ追随する形で動きます。米連邦準備制度理事会(FRB)の利下げは純金利マージンにとって逆風ですが、金利ヘッジは別として、定期預金は重要な相殺要因になります。FRBが2022年に利上げに踏み切るまで、定期預金(コストが高い)がHSBC香港の預金に占める割合はわずか一桁でしたが、2024年末時点では、香港における定期預金が預金に占める割合は39%に達しています。香港の6か月定期預金の金利は依然3.0%を上回っており、預金者にとって魅力的な水準です。仮に金利の低下が続いた場合、定期預金のコストにはさらなる低下余地があり、マージン低下分を相殺する効果を発揮することになります。したがって、FRBが利下げを続けたとしても、純金利マージン全体に対する影響は抑制できるものと考えられます。HSBCによると、1%の下落ショックが1年目の純金利マージンにおよぼす影響はマイナス29億米ドル(2024年の資金利益の約6.6%)と試算されています。一方、金利が長期的に上昇するというシナリオでいけば、逆に有利に働くでしょう。したがって、ポートフォリオの観点から、HSBCは長期金利上昇シナリオに対する重要なヘッジ銘柄となり得ると考えています。

資産運用部門は今後に期待できる部門で、HSBCは中期的に年平均成長率二桁という目標を掲げています。利下げ環境下で融資事業が逆風にさらされる中、資産運用事業はその逆風を相殺するという貴重な役割を果たすことでしょう。しかし香港経済が逆風の中、資産運用事業はなぜ堅調なのでしょうか。主な理由の一つは、香港が引き続き資本と人材の集まる場所になっており、とりわけ中国本土からの資本と人材でその傾向が顕著だという点にあります。比較的裕福で高収入な中国本土の人々を呼び込むため、香港は様々な移民制度を設けています。中国が現在低金利環境にあることを踏まえると、中国本土の人々にとって、中国に資本を持ち帰るのではなく、海外に資本を展開する方がはるかに有利です。このことはHSBC(および、当ファンドの保有銘柄であるDBS Group Holdings Ltd(シンガポール/銀行))の資産運用事業に多大な利益をもたらします。2024年には、HSBCは香港で79万9,000人の資産運用顧客を新たに獲得しました。香港の人口が800万人弱であることを考えると、これは非常に大きな数字です。とりわけ重要なのは、その成長要因が構造的なものであり、株式市場全般の動向とは関係ないと考えられることです。また、同行は香港以外にもシンガポールやアラブ首長国連邦といった主要事業拠点で資産運用事業を拡大しています。

同行はコスト削減を続ける見通しで、2024年のコスト基盤の約4.5%に相当する15億米ドルの削減を目標としています。しかし短期的には解雇に伴う退職金が増加する見込みで、2025年の支払額は約18億米ドルに上ります。このコスト削減の効果は2026年から2027年にかけて徐々に反映されることになるでしょう。コスト削減は収益に影響を与えず、すべて利益に転嫁されます。

これらの要因を総合的に考慮すると、HSBCの収益は利下げという逆風があっても安定を保ち、逆風が正常化した後に再び成長を取り戻す見通しです。